古往今來,中華兒女面對殘酷的大自然,一直秉承著鍥而不捨、大而無畏的態度,從大禹治水到愚公移山、李治父子修築都江堰,直到上世紀「世界第八大奇蹟」——紅旗渠的建成,無一不在激勵著後人攻堅克難、奮力拚搏。

紅旗渠是上世紀六十年代,林州人為改變當地千年旱地的困境,在物質條件極其艱苦的背景下,向著身後的太行山架設架設151座渡槽,開鑿211個隧洞,削平1250個山頭,建成的總乾渠全長70.6公里的水渠。

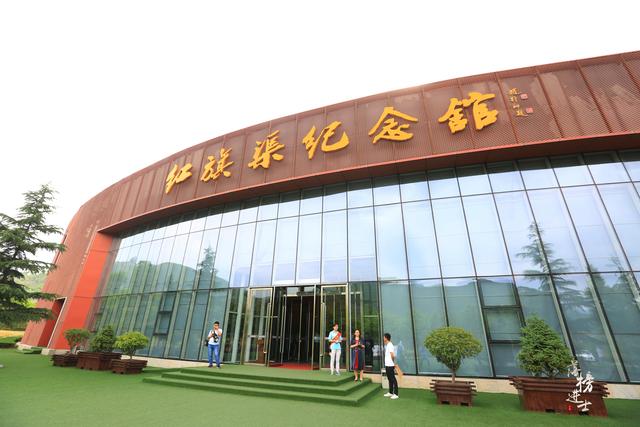

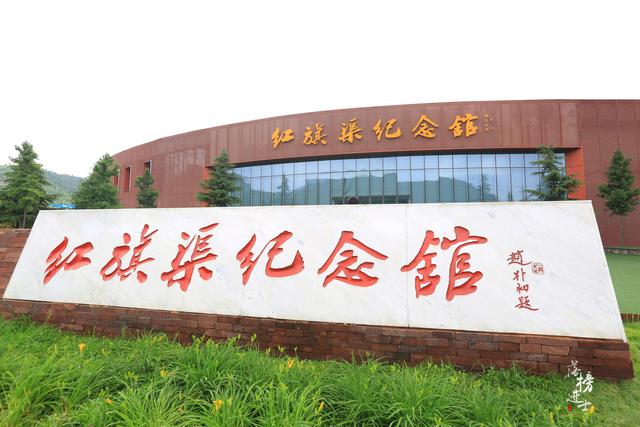

為了紀念紅旗渠這一中華民族歷史上的壯舉,1975年,在紅旗渠總乾渠樞紐工程分水閘處建立了相對簡易的紅旗渠紀念亭,2012年,歷經三次擴建最終形成如今的紅旗渠紀念館。

紀念館以紅色為主基調,擁有流水般靈動的外觀造型,由「序廳」「旱魔」「奇蹟」「豐碑」「夢想」「精神」六部分組成,將林州人克服一切艱難險阻、無私奉獻的奮鬥歷程逐一展現出來,堪稱一曲激情澎湃的民族史詩。

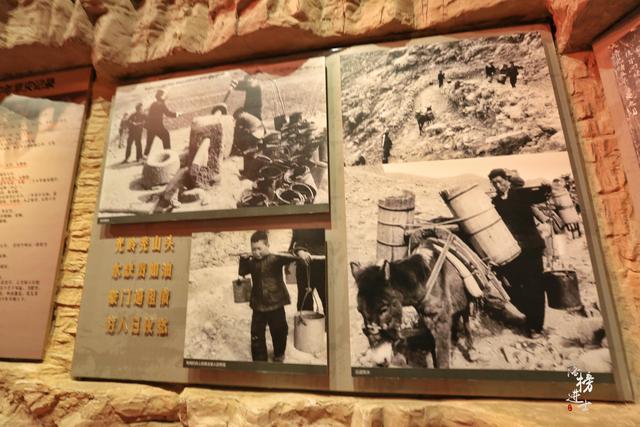

紀念館為人們真實地還原了當年建造紅旗渠的艱苦環境,巍巍太行山,十萬林州人徒步鑿山,肩挑背扛運送物資,惡劣環境可想而知。照片中的小男孩當時只有十幾歲,自願加入建渠大軍,真正詮釋了信仰至上的時代特色。

千百年來,林州一直深受旱災的折磨,當地民不聊生、困頓貧乏,紀念館為人們還原了觸目驚心的舊林州。

聶耳莊村的桑林茂絕望地跪在自家的土房前,大年三十這天,他一早就起身去黃崖泉挑水,直到天黑才接了一擔水返程,善良的兒媳婦在接公爹的途中,由於天黑路滑將整擔水都灑了,羞愧難當的兒媳婦在三十夜裡上吊自盡。滴水貴如油,當真是過去林州的真實寫照。

一張張年輕的面孔成為當時修渠的主力軍,這些照片既有當年的工地大合影,也有人們工作時熱火朝天的場景,也有建成通水時萬人空巷的壯觀場面,那是一種洋溢著自信與從容的精氣神兒,今天看來也十分震撼。

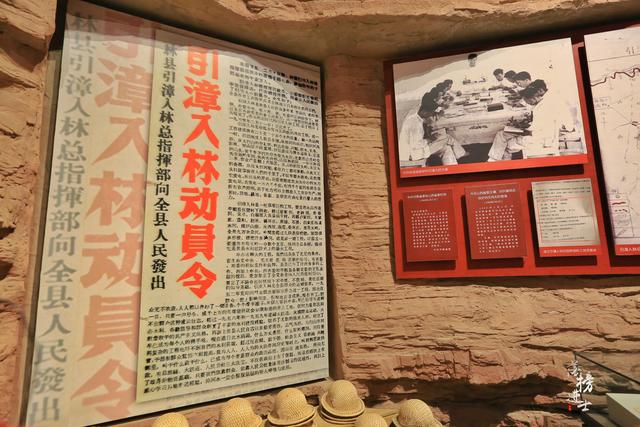

當年一紙「引漳入林動員令」徹底點燃了全縣人生活的熱潮,憑藉著「重新安排林縣河山」的萬丈豪情,十萬林縣人用簡易的工具開路削山,開闢了舉世無雙的「人工天河」。

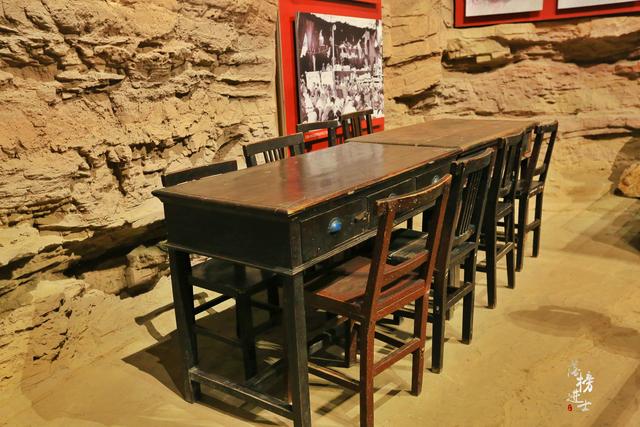

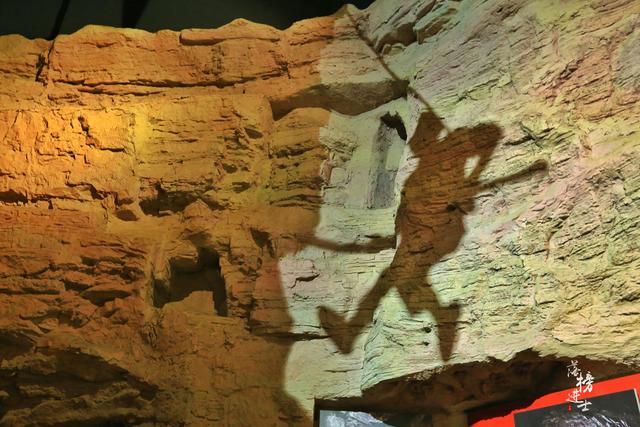

為了人們能更加真切地感受當年艱苦的作業環境,紀念館將堅固的太行山石搬到了現場,幾張簡易的長條桌便是當年的會議桌,人們正是在太行山腳下確立開鑿方案,為太行壯舉出謀劃策。

沒有先進的升降設備,人們只能攀至高處用繩子吊在懸崖處,利用䦆頭等簡易工具一點點鑿開深山,作業之艱辛,條件之艱苦,幾乎到了任何文字都難以刻畫的程度。

據估算,如果將挖鑿紅旗渠的土石壘築成高2米、寬3米的牆,可縱貫祖國南北兩端。望著眼前簡陋的後備供給,實難想像當年的林州人歷經了怎樣掙扎的過程,恍惚間,淚水不禁脫眶而出。

有人說,林州是一個不在起點卻寫滿初心的城市。今日遊覽紅旗渠紀念館過後深有體會,那段輝煌的過去不該被淹沒於歲月長河中,相反地,隨著時代的發展應該更加熠熠生輝。(更多精彩內容,敬請關注/ 落榜進士)