謹以此文,獻給大西安建設中,即將消失的長安村落文化!

位於210國道進灃峪30公里處,再向南行2公里,即到秦嶺梁頭。過去人們常說「六十里灃峪當一百」,意即在公路未修之前,沿著崎嶇的山間小道,本來直線距離只有六十里的灃峪實際要走一百多里。從地理位置上講,該村真正是秦嶺北麓第一村。

得名有兩種傳說。一說,現在村址有一處山坡,坡上有一個大石頭,石頭下面有兩三個石頭窟窿,無論家雞、野雞常在這些石窟窿中棲息、下蛋、孵小雞,因此人們就把這些石窟窿稱為雞窩子,後來村落以雞窩子命名。另一傳說,最早住的都是窮人,房屋特別矮小,結廬為舍,多為茅草棚,如家雞棲息的窩棚,人們就把這裡稱為雞窩子。

新中國成立前歸寧陝縣管轄,1950年起劃歸長安縣喂子坪鄉,2002年長安撤縣設區後,劃歸灤鎮街道辦。

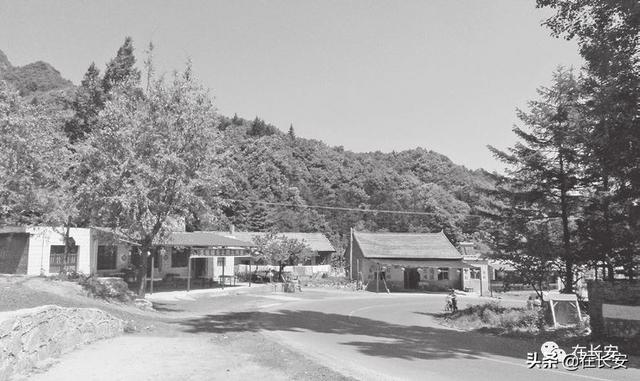

搬遷前分為上、下兩個自然村,上雞窩子位於秦嶺梁北根,包括散居在東西富兒溝和東西平溝的17戶,63人,有坡地30畝,山林1200畝;下雞窩子在上雞窩子以北,相距二三里,9戶,40人,耕地20畝,山林700多畝。2002年6月8日灃峪發洪水,摧毀大量房屋農田,人稱「六·八」洪災,村子深受其害。災後,在政府救援及村民自身努力下,沿210國道兩側重建新居,一字排開,綿延三公里,從南到北形成一條長街,村容村貌煥然一新,現在全村有59戶,252人。

改革開放前,村民主要靠種植、養殖、採伐竹木並開設簡易客棧為生,生活水平不高。改革開放後,特別是旅遊業的興起,為村民贏來了得天獨厚的發展機遇。現在,村民出外到西安做工,從西安向陝南或從陝南向西安販菜,在家開辦農家樂接待遊客吃住等。

遊客要到雞窩子周邊旅遊觀光,首先要到雞窩子落腳。由雞窩子出發,向東可到東平溝、東佛溝觀光享受高山草甸。東佛溝內還有著名佛寺凈居寺、觀音山法華寺及當代住持園照大師的舍利塔。

向西最著名的就是光禿山,是秦嶺主脊的一端,西起麥積磊,東至東富兒梁,全長5公里,山頂方圓幾十里,海拔2885米,山高風大,山頂灌木低矮,遠望形似光禿,故稱光禿山。有「一山分四季,十里不同天」之稱謂,晝夜溫差常在16℃左右,從山頂到山腳,不但溫度不同,植被生態也迥然有異,層次分明。五一前後山頂常是白雪皚皚,山腳則鬱鬱蔥蔥,草木叢生;不但有王鎖崖的美妙傳說,更有百丈瀑布的無限風光,有幸者還可目睹金毛扭角羚的英姿。1970年陝西電視台在光禿山頂修了一座微波發射塔,成為陝西電視台的調頻發射基地。為此,從雞窩子到發射基地修了一條長20公里的簡易公路,現在已成為旅遊線路。進水涯溝還可探源灃水,品味王安石當年「入之愈深,其進愈難,而其見愈奇」之受。

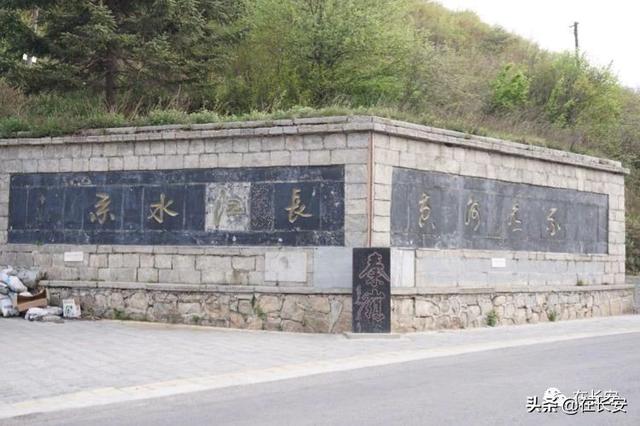

向南,上行二公里即到秦嶺梁頂,樹有「秦嶺」石碑一座,碑的南北兩面分別刻有「長江水系」和「黃河水系」。俯視可看到6公里外寧陝縣境北端的廣貨街。再向南延伸,沿210國道可直通寧陝、漢陰、安康、漢中等地,甚至可達四川萬源、重慶……。近走,則可到長安、寧陝、柞水三縣交界處的

「牛背梁國家級自然保護區」,1980年經陝西省政府批准建立,1988年晉升為「國家級自然保護區」,下轄老林、廣貨街、北溝、石砭峪四個保護站,雞窩子地區屬廣貨街保護站。柞水縣牛背梁地區為中心,是國家一級保護動物羚牛的主要棲息地。現在建有「牛背梁國家森林公園」,進入不但可以有幸看到羚牛,更能領略區內自然風光,諸如「三峽六園八瀑十橋三十六潭及原始森林」都屬勝景之列。

向北,沿210國道一路直下,鳳凰嘴、石羊關、萬華山、觀音山、棋盤石、九龍潭、摘兒嶺、離娘坪、摟子石、凈業寺、豐德寺,一道道美景使遊客流連忘返。210國道縱貫南北,車輛川流不息,人流來來往往,西安至雞窩子的一日游公交車總是人滿為患。科學考察者,民間採藥者也常光顧。

受氣候影響,無霜期短,低溫期長,從上年十月下雪到第二年三月冰融,一年實際上有半年生產、生活難以正常進行。