蝦蟣,是沿海地區一道常見的美食,尤其是經過腌制後的蝦蟣醬,是溫州地區最具地方性的傳統美食之一,屬於溫州最最民間的「舌尖味道」。坐落於瑞安塘下鎮的上馬村,曾經是個以蝦蟣捕撈業而知名的地方,上馬蝦蟣鮮香味美,遠近聞名,然而隨著捕撈蝦蟣的漁戶越來越少,這種最平民化的美食如今已漸漸稀少……

今天就讓我們跟隨記者的鏡頭,一起去尋覓這正在消逝中的瑞安味道。

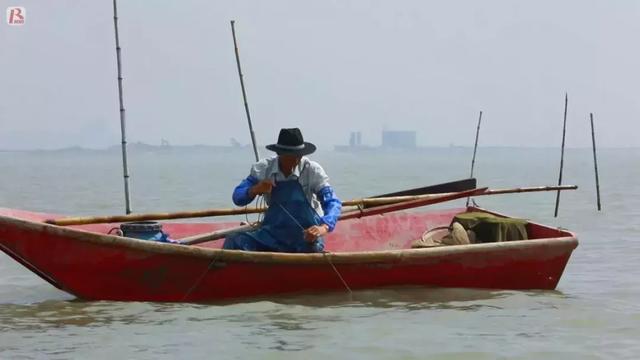

早上7點,上馬村村民陳乃光、陳萬娒等6人便像往常一樣,騎著電動三輪車去幾公里外的灘塗「漲蝦蟣」。作為村裡現在僅剩的6位蝦蟣捕撈戶,他們總是習慣相約一起出海,一起歸來。蝦蟣船就停放在灘塗上,他們要趕在早上退潮之前,將船劃到海中的捕撈點。

瑞安人將捕撈蝦蟣的工作稱之為「漲蝦蟣」。「漲」,就是漲網的意思。漲蝦蟣有著嚴格的季節性,並非四季都有的,每年的清明到夏至之間,這兩個多月的時間是蝦蟣繁衍的大好時節。此時的蝦蟣又多又細,腌成的蝦蟣醬味道特別香醇,最受人歡迎。

「漲蝦蟣」,靠的是海水的潮起潮落。每年夏至前那段時間,潮水相對平穩溫和,此時把竹竿深深插進灘塗之中,在兩根竹竿間拉起漁網,利用潮水的漲落留住體型極其微小的蝦蟣,將尾袋裡的成果倒出篩洗乾淨,便可得到純凈質優的蝦蟣。

「上馬村村民陳萬娒:早年他們漲網一般都漲6張網,能力好一點的漲7張。現在不用這些了,現在打杆樁,竹子插在那裡,我們現在可以漲18張網。方法好了,蝦蟣漲得多了。」

不過,即便技術和設備改進了,但「漲蝦蟣」依然是一個極具挑戰的苦力活。因為是潮汐帶來的收成,潮水的漲落決定了出海勞作時間,為了能在退潮前趕到捕撈點,他們有時半夜時分就要出門,下一次漲潮以後才能回來,這一來一回長達十來個小時。

「上馬村村民陳池華:從村裡劃到那裡起碼要3個小時。要花3個小時才能達到這個地方,劃回去又要3個小時,等於1天在路上就要6個小時,我們現在這個時間比如9點鐘,回去就要晚上8點鐘。」

「上馬村村民陳存新:漲蝦蟣是「吃一年半的大米、睡半年的被子」,睡到半夜就要起來了,風大浪大的時候要拚命地劃。尤其像風大浪大又逆風的話真的很吃力的,下面的風颳起來有時候響雷,打雷的時候有暴風的,不及時趕回去可能有危險的。」

改革開放後,塘下一帶流行辦廠做生意,很多人認為「漲蝦蟣」太辛苦,天氣不好時還有危險性,便改了行,村裡的捕撈船從兩三百艘銳減到了如今的6艘。

「上馬村村民陳萬娒:後生們都去辦廠了,我女兒也去做外貿了。我今年已經66歲,體格好就再漲兩年,要是體格不好了,就不漲了。青年人不肯傳這份手藝,太苦了,錢也賺得少。」

蝦蟣極為嬌貴,除怕熱外,還忌沾淡水。蝦蟣從捕撈到生產到加工有著非常嚴密的的程序,加入鹽和紅糟拌勻,過篩排除雜質,入缸攪拌均勻後密封五個月,腌制好的蝦蟣再加入紅曲、酒糟,製成的蝦蟣醬香氣撲鼻,咸中帶甜,鮮美無比。

然而隨著時代變遷,生存模式日新月異,蝦蟣行業已經沒落,漸行漸遠,如今的年輕人很少知道家鄉有一種紅褐色叫「蝦蟣」的鮮美醬汁,曾經讓飯桌上多了一道美妙的風景線。

來源 | 瑞安新聞APP

記者 | 潘鵬程 任正 蔡偉

編輯 | 葉玲玲 責編 | 唐亦佳