海潮青年:在炎熱的夏日,廣袤的國土之上向來不缺乏涼爽的山嶽,但並非所有涼爽的山都能成為避暑勝地,擁有豐富的歷史人文元素、能揚名天下、滿足遊客旅遊需求的避暑名山,無非就是那幾座,江西九江的廬山就是其中的一座,只是在李白髮出「飛流直下三千尺」、蘇東坡道出「不識廬山真面目」的時候,廬山仍然還不是「避暑勝地」,因為還缺少一些旅遊地理動作。

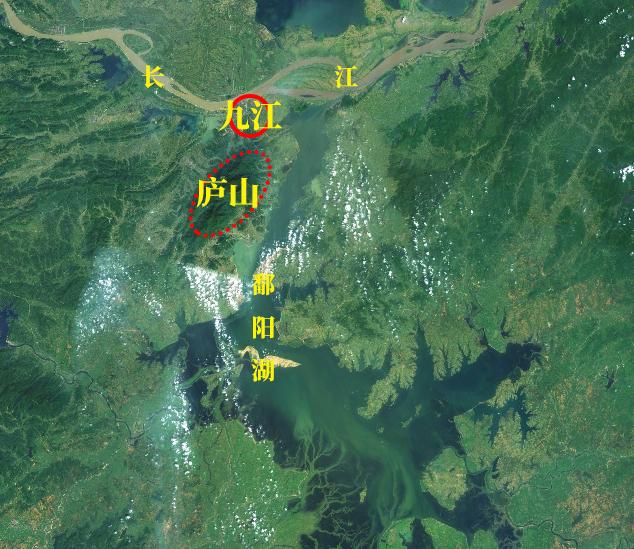

廬山位於江西省九江市,而不少人只知廬山不知九江,九江是江西的北大門,對於被眾山環抱的江西來說,九江是江西對外交流的極佳通道;九江是江南歷史文化名城,歷史上多次成為郡州府的治所;秦國統一天下後,在原來六國故地都施行郡縣制,其中有個叫「九江」的郡,只不過那時的九江郡並非等於今天的九江,其治所在安徽壽春,九江郡的主體在今安徽江淮一帶,隋朝的九江郡才大概契合長江南岸的九江。

九江長江大橋

自漢以後,今天九江的稱謂總是在變化,潯陽、潯水、柴桑、尋陽、江州等都有用過,直到南北朝後隋統一中國,江州郡被改為了九江郡,此時的九江郡已經與今天的九江相契合了;唐時廢郡復州,就有了白居易《琵琶行》中的江州;明滅元後,把江州路改為九江府,至此,作為現代名稱的「九江」才正式確定,一直到現在。

廬山山麓的九江城

比起九江曾經的名稱多變化,九江城南的廬山在文人墨客的伶牙俐齒和詩詞佳作中,其名氣始終未變,這就使得壑谷、岩洞、瀑布、溪澗隨處可見的廬山,雖然不乏壯觀、奇秀的地形地貌,但是它的歷史人文更占上風,廬山從來就不缺故事。

廬山從哪裡來

九江是一座依山抱江湖的城市,境內有大江湖、多山地丘陵,素有「三水四山二分田,一分道路和莊園」之稱,九江的地理條件在江西省中可以說是黃金到極致了,但九江長時間以來在聲望上,遠不如城區南邊的廬山,你可能不知道九江,但一定知道廬山,這就是很直觀的表現,今天的廬山長約25公里,寬約10公里,擁有90多座山峰,海拔最高的是漢陽峰為1474米,在泛江南地區,已經算高山了。

司馬遷是第一個把這座山以「廬山」之名寫進史書的,他在《史記》中寫道「余南登廬山,觀禹疏九江」;而孫放則是最早描寫廬山和周圍地理環境的人,他在《廬山賦》中寫道「尋陽郡南有廬山,九江之鎮也,臨彭蠡之澤,持平敝之原」;當然廬山還有別稱,這些別稱在其他古書中也有出現,但可以肯定的是,在被記載以前的數萬年,廬山就已經屹立在這裡了。

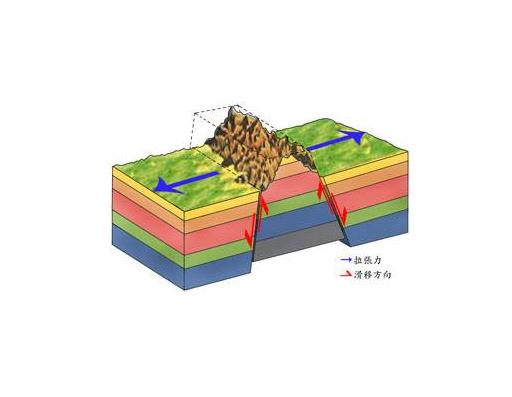

地壘式斷塊山的形成

距今約1.45億-6600萬年、長達7900萬年的中生代白堊紀,是地球溫暖、乾旱期,地殼運動、海陸變遷十分劇烈,從初期合為一體的岡瓦納大陸,到後來南美洲、南極洲、澳大利亞相繼脫離非洲,南、北大西洋出現,特提斯海使歐亞大陸與非洲分開,頻繁的板塊運動形成了眾多海底山脈,海平面隨之上升,也正是這個時期,九江出現了地壘式斷塊山的雛形。

距今約6500萬-260萬年的新生代古近紀和新近紀,地球的海侵範圍逐漸縮小,喜馬拉雅造山運動(地殼運動)奠定了眾多山系的雛型,這個時候地壘式斷塊山由雛形成為真正的地壘式斷塊山,即廬山正式形成了,新近紀發生了大規模的冰川活動,初步塑造了地壘式斷塊山的形態。

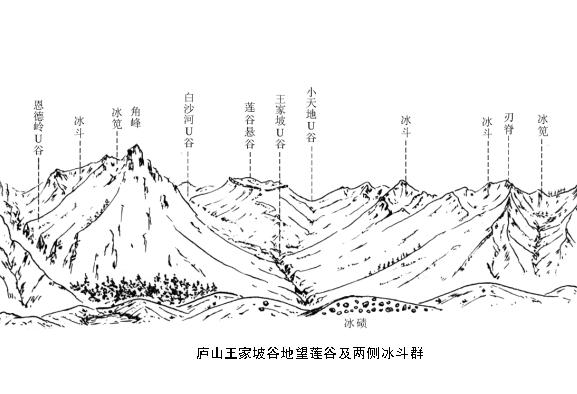

廬山冰斗群

等到第四紀,板塊運動已經可以忽略不計,這時候的地球開啟了冰期和間冰期交替模式,地質研究結果顯示,從新近紀開始,一直到第四紀大冰期,廬山經歷過4次冰期,冰川的刨蝕作用在地壘式斷塊山的山體上,塑造了一系列冰蝕地貌景觀,如刃脊、冰斗、冰窖、U形谷、角峰,廬山山體的初步地貌被塑造。

我們今天所看到的廬山,經過了數千萬年才形成,從地壘式斷塊山的雛形出現,到真正的地壘式斷塊山的形成,再到山體地貌的被塑造,不僅是地球內力作用下的板塊運動,也不僅是冰川運動時冰川的刨蝕,還有後來一兩萬年的流水侵蝕。

廬山在距今一萬年以來,降水十分豐沛,現今的廬山一年中近170天為雨天,年平均降水量1900多毫米,流水的強烈侵蝕不僅改造了地壘式斷塊山原有的構造地貌,還改造了冰川刨蝕後的冰蝕地貌,比較明顯的就是刃脊變成了奇峰巉岩、U形谷成了新的峰谷或峽谷,廬山上斷崖、峭壁出現,在豐富的水系加持下,瀑布也隨之形成。

板塊運動產生廬山,冰川運動塑造廬山地貌,水體運動改造冰川地貌,三大運動下來,廬山才有今天的面貌,才有詩詞大家作品中的「飛流直下三千尺,疑是銀河落九天」、「橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同」。

文人墨客為何偏愛廬山

在文人墨客書寫廬山之前,廬山傳說是修道求仙之山,匡俗(一說為匡裕)先生在這裡得道成仙,廬山因此得名匡山,也稱匡廬,宋時因避宋太祖趙匡胤的諱,遂而改為「廬山」。 修道求仙之事自然是無法考證的傳說,但廬山進入文人墨客的眼球,確切時期應該晉朝之後,原因無他,西晉之後中原大地及北方處在十六國、北朝更迭的戰亂中,第一次「衣冠南渡」發生,江州(今九江)作為「吳頭楚尾」的戰略要地,自然是南遷人士的最初落腳地區之一。

此後,還有幾次北人南遷,九江依然成為人們最初的落腳地之一,或者作為中轉站。晉時南遷到江州的,不僅有士人,還有佛教的高僧大德,廬山山麓清幽的環境,無疑是他們最偏愛的地方了,從西林寺肇基,到東林寺慧遠開創凈土宗,及至南朝梁,廬山山麓已經是禪林廣布了,慢慢的廬山就逐漸被人們重視了。