「什麼是教育?簡單一句話,就是要養成習慣」。

—— 教育家葉聖陶

企鵝爸爸後台經常收到一些家長(尤其是媽媽們)的吶喊:

孩子挑食怎麼辦?!

早上賴床,上學老遲到!

每次玩完玩具都是我收拾!

小邋遢不愛刷牙!

寫個作業拖拖拉拉,氣得肝疼!

……

而在娃這些令人唾棄的行為習慣面前,媽媽們早已氣運丹田一聲吼:

「把它全給我吃了!」

「你給我起來!」

……

P.S. 至於為什麼寫「媽媽們」,企鵝君不是在搞性別歧視,我們3年前搞的 「挑戰7天不吼娃」活動,占絕對數量的參與者,就是媽媽群體。

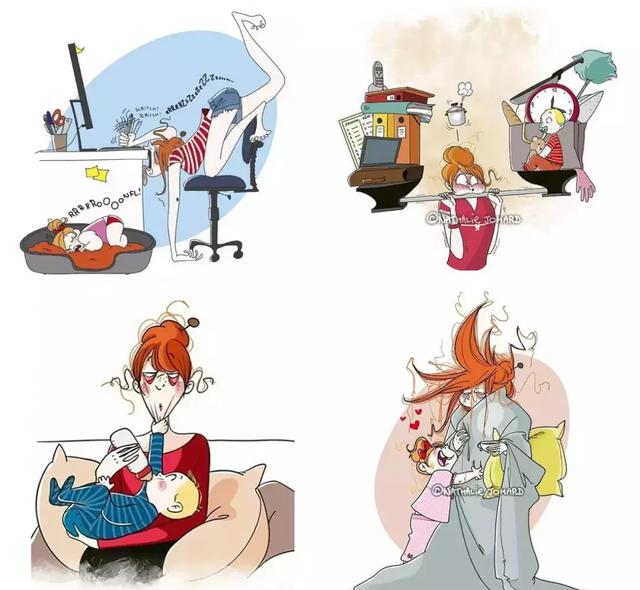

當媽是世界上最辛苦的工作,情緒上繃不住完全在情理之中,尤其當家裡有尊「會呼吸的石(ba)頭(ba)」,那簡直是火上澆油!不對娃動手,已經算克制的了。

作者:法國藝術家Nathalie Jomard

要知道我們小時候,父母是能動手儘量不動口的。你們已經做得很好啦!

如果孩子們能夠養成良好的行為習慣,家長的生活幸福指數將直線飆升。

在這點上,我們可以借鑑這篇文章裡面國外父母的做法:《國外孩子從小就注重的這項技能,比學習成績更重要》

第一欄是每天需要做的任務圖標。

左邊的S,M,T……分別代表星期日、星期一、星期二……

寶寶每完成一件事,就在相應的任務圖標下,貼上貼紙。

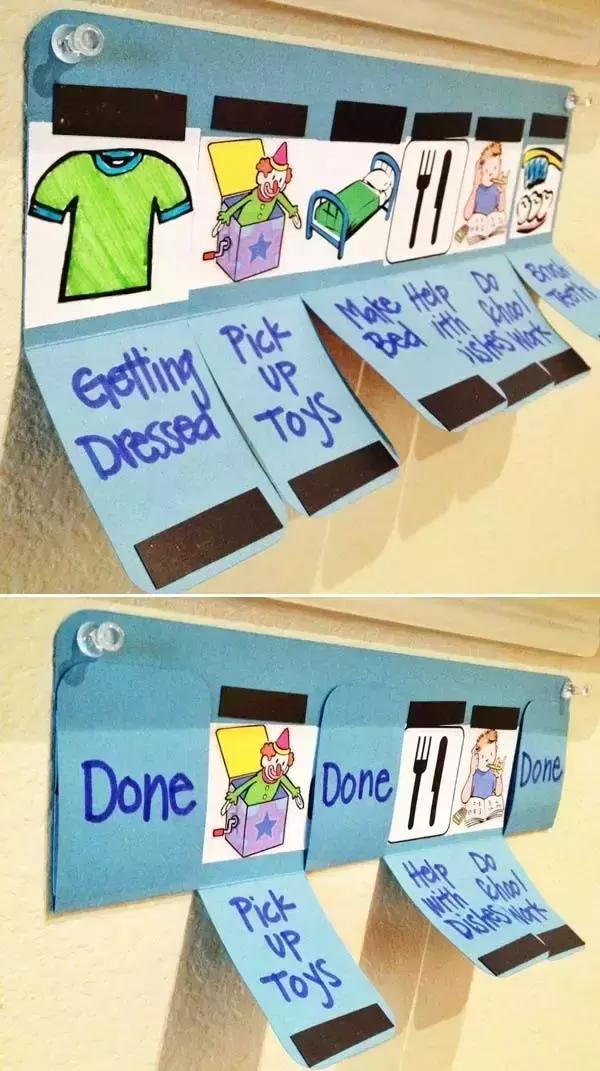

吃掉的冰棍棒子不要扔。

在棒子的其中一端,分別用小紙條寫上孩子需要去做的,以及已經做完了的事情。

再找來兩個杯子,「待辦」 的放一杯,「已完成」 的放一杯。

還可以把行為記錄表做得圖文並茂一些,就像上圖那樣。卡紙上方是任務的圖片,下方是任務事項;

做完的任務可以對摺蓋上,卡紙背面寫上「完成」。

這種行為管理方式也是一目了然。

在這種行之有效的習慣培養理念指導下,NEOLAND去年設計出一款叫做「時間魔盒」的概念型玩具。企鵝家的爸媽應該比較熟悉了,它通過一個開放的遊戲機制,設定一些小目標、給予相應的獎勵,讓孩子逐步養成良好的行為習慣。

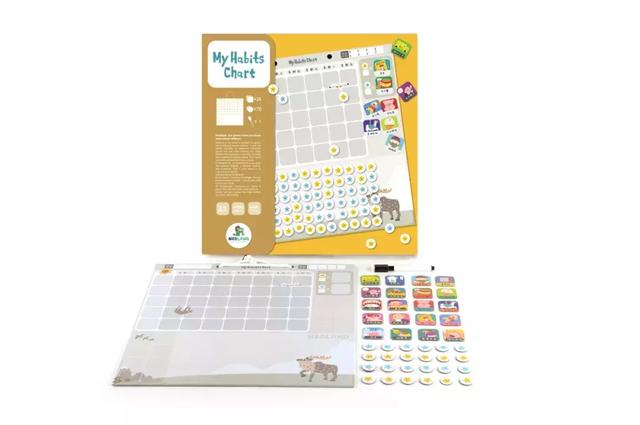

這次,NEOLAND帶來了一個醒目的行為習慣養成神器——

好習慣養成表

這是一款通過 「達成任務得到星星獲得獎勵」的正向增強迴路,刺激孩子養成好習慣的磁貼輔助工具。

12個基本行為習慣一覽

玩法介紹:

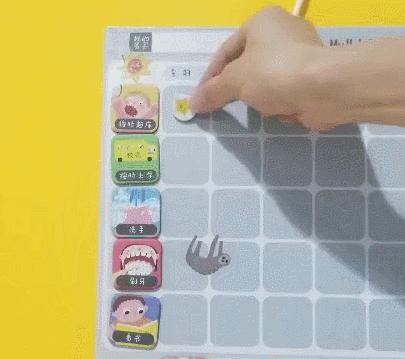

step1:在最左側方框內,放置待養成的行為習慣

step2:在右上角放置獎勵,達成一定數量星星可以得到。

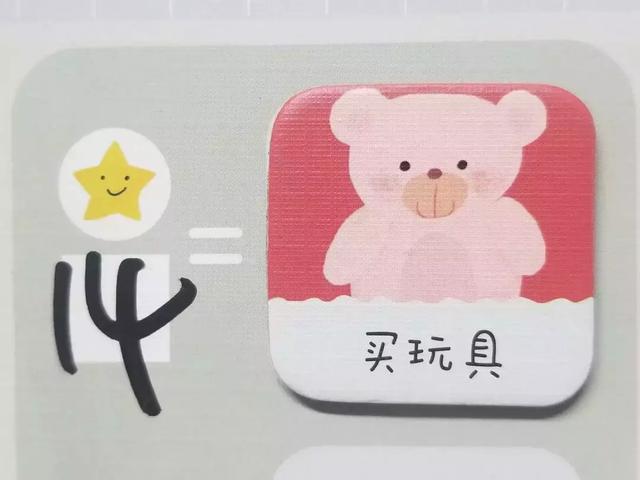

例如達成14顆黃色星星可以讓爸爸媽媽買玩具,這對於孩子來說不要太有吸引力!

step3:只要娃達成了當天的某個習慣任務,就讓孩子自己在達成區放置一顆星星。

例如周一到周三孩子都按時甚至是提早起床了,每次達成獎勵1顆黃色小星星。

step4:達成一定數量顏色的星星後,就給孩子相應的獎勵。

這裡的黃色星星和藍色星星不只是為了區分獎勵,家長還可以靈活運用,比如更希望孩子達成某個習慣A,那就只把一種顏色的星星設置成這個獎勵的條件(比如黃色),其他的習慣BCDE就設置成另一種顏色(藍色)。