現在中國的育兒圈裡,最常聽到的就是「寒門難出貴子」。

放眼世界,其實寒門困境普遍存在。和教育領先的美國相比,你會發現,中國更有可能寒門出貴子。

在階層固化的社會中,我們的孩子未來在哪裡?

帶著這樣的問題,哈佛教授羅伯特·帕特南帶領團隊,歷時數年,追蹤訪問了生活在美國各地的107位年輕人及其家庭,通過幾十個短故事和大數據,描述了當下美國階層固化對於孩子未來的影響。

《我們的孩子》中文版封面

就像中文版的封面所示,同樣生活在星條旗下,在奔向成功的跑道上,孩子們卻站在不同的起跑線上。

而決定這條起跑線先後的,在《我們的孩子》一書中研究發現,由家庭結構、教育、學校條件、社區氛圍共同作用。歸根到底,孩子的起點取決於他有一個窮爸爸,還是富爸爸。

這個結論讓人沉默,正如《紐約時報書評》所說:「讀罷此書,沒人還能相信美國還有機會平等這回事。」

而對於同樣焦慮的中國家長來說,它揭示了一個現實:在這個「生而不平等」的社會裡,沒有「機會均等」的美夢。同時,在當下的中國社會,我們的努力並非沒有意義。

父母,就是孩子的起跑線

今年高考一結束,2017年北京市高考狀元熊軒昂採訪的視頻又火了。

因為他簡單的一段話,一針見血撕開了「寒門難出貴子」的真相。

「高考是階層性的考試,農村地區越來越很難考出來,我是中產家庭孩子,生在北京這種大城市,還有高知父母的培養,決定了我在學習時能走很多捷徑,能看到現在很多狀元,都是家裡又好又厲害的人。」

在《我們的孩子》一書中,美國107個家庭的真實狀況,和這位18歲少年所說的不謀而合。

出生工人階層的溫蒂曾回憶起,自己的父母從來沒有期待過她能有什麼事業上的建樹;

而上層家庭切爾西的女兒,卻小小年紀就立志要做一名律師。

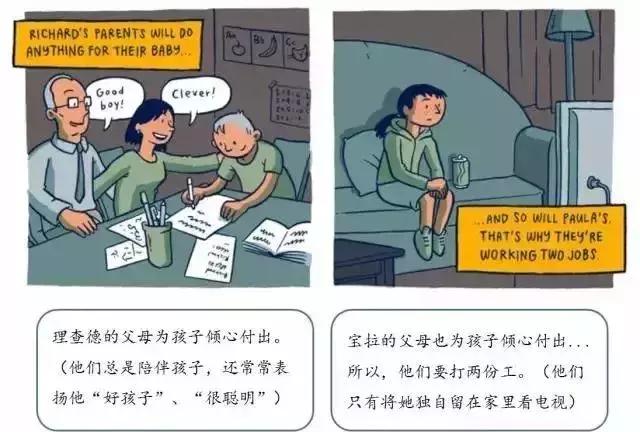

中上階級的父母有更多時間、金錢陪伴孩子,給予引導和提供資源,走的是「精心培養」路線;

而寒門子弟,不僅面臨物質上「窮」,還更有可能生活在不完整的家庭中,無法得到父母雙全的關愛。

調查顯示,一個美國孩子若父母均未讀過大學,則他生活在單親家庭的可能性,從1955年的低於20%,半個世紀以來一路攀升,2010年前後已接近70%。相比之下,如果父母完成了高等教育,則這樣的孩子生活在單親家庭的比例始終沒有超過10%。

更不用說為生活疲於奔命的父母,即使想對孩子精心培養,也是心有餘而力不足。

選自紐西蘭插畫家和漫畫家Toby Morris漫畫「On a Plate」《盤子上》,描述了兩個在不同環境中長大的孩子,怎樣一步步走上完全不同的人生。

兩階家庭(上層家庭和下層家庭)的差異,在家庭晚餐,睡前故事,親子交流這些日常細節中,都被刻上了「不平等」的階層烙印,從思考方式到言行舉止滲透到孩子身上。

正如帕特南教授給出的結論:「現如今,窮孩子從一出生就落於下風,他們的劣勢是根深蒂固的,早在孩子們開始讀小學之前,高下早已立判。」

哈佛爆火的公開課《公平的起點是什麼》中也指出:「即使是努力本身,很大程度上也依賴於幸運的家庭環境。」

父母的受教育程度、經濟狀況很大程度上決定了家庭教育的質量,父母無法選擇,那學校能彌補這一先天不足嗎?

帕特南教授緊接著揭示了一個殘酷的現實。

「對不起,我們只招父母畢業於211院校的孩子」

近日,有一條新聞引髮網友熱議:成都某小學入學面試,要求家長除了帶照片和身份證件之外,還要帶「父母學歷證書原件及複印件」。

網傳,該小學篩選的標準是父母至少畢業於211院校。

雖然校方闢謠說,不是以家長學歷為標準,只是登記便於以後搞活動聯繫,但在美國,家長的起點,的確是學校分流學生的捷徑。

因家庭收入差距導致的貧富居住隔離,高收入家庭和低收入家庭的孩子分流到了不同的學校,富人學區與窮人學區差異顯著。

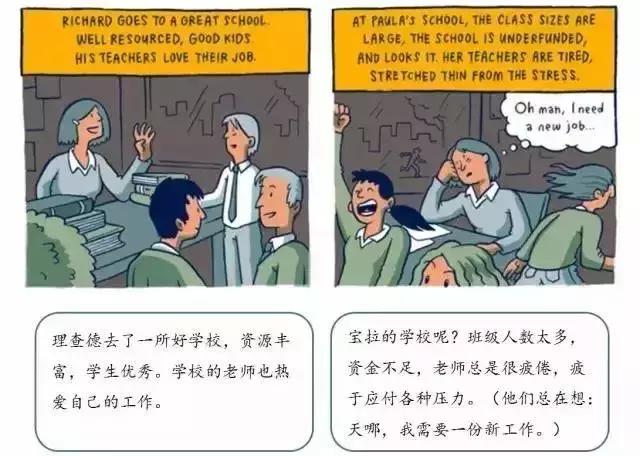

選自Toby Morris漫畫「On a Plate」《盤子上》,不同的學校環境氛圍對孩子的成長影響巨大

決定學校教育質量的,並不是有形的物質投入,而是無形卻又無所不在的氛圍和風氣,如帕特南一語中的:「你的同學是誰,這很重要」。

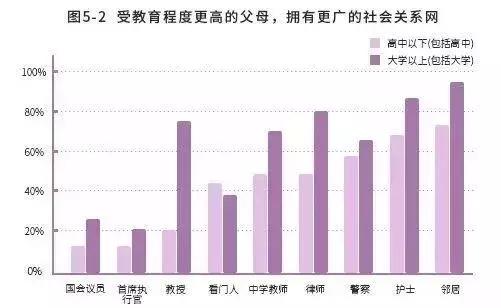

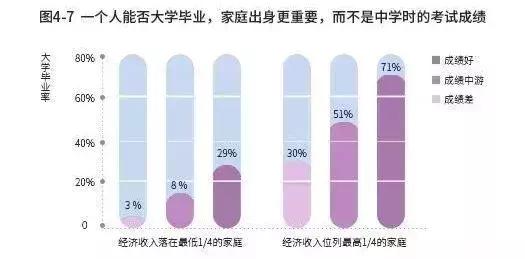

帕特南教授用一張圖,讓試圖通過學校教育來翻盤的人瞬間清醒:

數據來源:National Education Longitudinal Study of 1988(NELS:88/2000),Fourth Follow-up

在成績好卻出身貧窮家庭的孩子中間,只有29%的最終從大學畢業,反而是成績差的富家子弟卻有30%的拿到大學文憑。

可以看出,決定中學生能否大學畢業,家庭出身要比成績更重要一點。

父母的層次和學校的優劣,不僅影響了成績高低,還決定了各方面資源的差異。

帕特南教授將美國學校比作一個「共鳴箱」:富孩子帶到學校的是資源,窮孩子大機率會製造麻煩,因此,在前者的學校是近朱者赤,到後者就變為近墨者黑。