幾年前的一天,生活在美國加利福尼亞州的一位女士生下了一個可愛的寶寶。為了迎接寶寶的到來,這位女士閱讀了大量的書籍,原本以為自己已經做了足夠的功課,可沒想到的是,面對寶寶的成長,這位女士在很多時候還是不知道該怎麼做。

於是,這位初為人母的女士大膽的啟動了一個私人項目,那就是召集一些優秀的父母開展研討,她鼓勵那些優秀的父母把自己教育子女的一些切實可行的經驗講述出來,然後把這些經驗放到研討班中進行探討和論證。在反覆的探討和論證的過程中,這些個人的經驗開始得到了科學理論的支持,並不斷的被反覆驗證和修改。

在數千對的優秀父母參加了研討班之後,這位母親得到了一些振奮人心的結果。這位母親如獲至寶,她很想把這些結果告訴更多的和自己一樣的父母。於是,她便出版了《優質父母教養實踐指南》這本書。

《優質父母教養實踐指南》這本書一經出版,便受到了《出版人周刊》、《書目雜誌》、《華盛頓郵報》、《父母雜誌》、《真父母雜誌》等多家媒體聯袂推薦。現在已經被翻譯成了9個國家的文字,成為了全世界很多父母的必備書目。

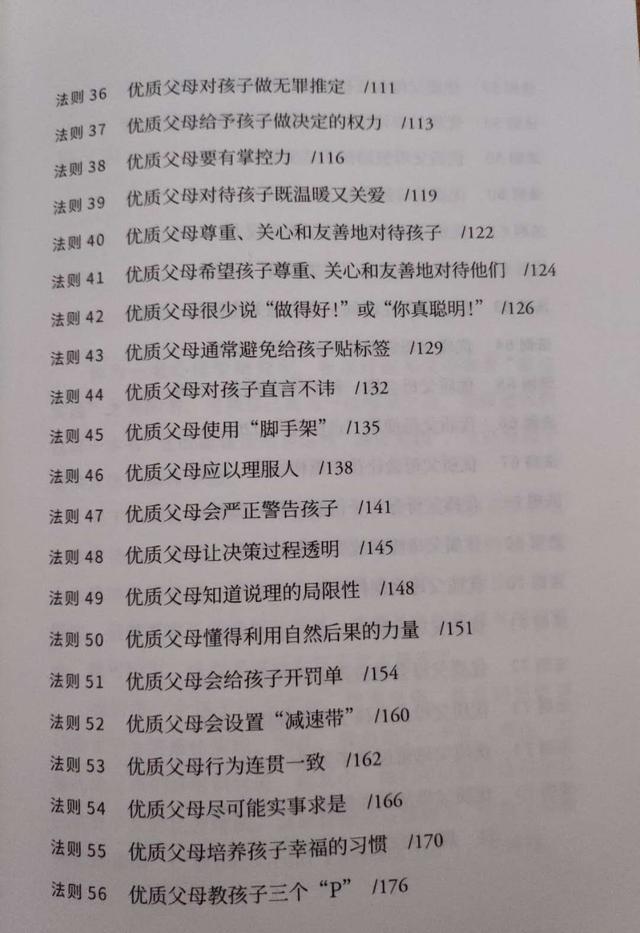

這本書之所以會受到如此熱烈的歡迎,不僅僅是因為它總結出了培養孩子情感和社會能力的75條黃金法則,而且還因為它主要著眼於提供具體的操作步驟,在每一章節的末尾都設置了「教你這樣做」的環節,是一根真正意義上的操作指南。

75條黃金法則聽上去似乎條目繁多,但總的來說,它實際上一共就講了三件事情:第一件事情講的是「改變」,如果父母想讓孩子變得更好,請先改變自己;第二件事情講的是「關係」,處理好親子關係是解決其他一切親子問題的基礎;第三件事情講的是「方法」,書中提供了一系列解決親子衝突的真實案例和具體方法,供我們參考。

上面提到的這位偉大的母親,也就是《優質父母教養實踐指南》這本書的作者,名字叫做艾麗卡·雷斯切爾,她是美國芝加哥大學心理/人類發展系博士,畢業於普林斯頓大學,她在加州大學、哈比托特兒童博物館等學校和機構創辦了父母教育探討班,受到了熱烈的歡迎。此外,她還撰寫了大量的關於孩子和家庭教育的文章。

下面,就讓我們一起走進《優質父母教養實踐指南》這本書,看看那些優秀的父母都是怎麼做的。

在現實生活中,我們經常會看到這樣的父母,他們一方面要求孩子不要玩兒遊戲,可另一方面,自己卻是個遊戲迷,整天坐在電腦前面,徹夜徹夜的打遊戲;還有一些父母,他們總是要求孩子多讀書,可是自己一年也不看一本書,有時間的時候不是看電視就是玩兒手機。面對這樣的情況,孩子們更多的會選擇相信自己的眼睛,而忽略自己的耳朵。

董卿曾經說過:「你希望孩子變成什麼樣的人,你就去做一個什麼樣的人。」如果我們想要孩子發生改變,請先改變自己。

首先,我們要改變自己的思維方式。比如,我們總是覺得孩子不聽話,於是,就總對孩子重複同樣的話。有的時候,為了引起孩子的注意,我們還會衝著孩子大喊。其實,當我們換一個角度來看這個問題的時候就會發現,「大喊大叫」其實相當於我們在用實際行動告訴孩子,如果不「大喊」,他們就可以不理睬我們。所以「大喊大叫」根本不是解決問題的方法。

其次,我們要改變自己的生活習慣。艾麗卡·雷斯切爾在《優質父母教養實踐指南》說,優質的父母都會做到「知行合一」。我們知道應該鍛鍊身體,就應該付諸行動;我們知道玩兒手機既浪費時間又影響視力,就應該堅決的放下手機;我們知道不應該向孩子發火,就應該學會控制自己情緒的方法。當我們逐漸的改變了自己之前的生活習慣,孩子也會受到我們的影響,做出相應的改變。

最後,我們要改變自己的認知角度。孩子做的很多事情會讓我們生氣,有的時候甚至會讓我們發怒,其實問題的根本原因並不在孩子身上,而是我們存在著認知偏差。比如:早上,我們告訴孩子,請把書包收拾好,十分鐘之後我們要出門。可是當十分鐘過去之後,孩子還在玩兒積木。其實,孩子之所以這樣,並不是因為他們不聽話,而是他們大腦的前額皮質還沒有發育完全,所以他們很容易「分心」。當認識到了這一點,我們就應該把孩子的「分心」看成是他們成長的重要階段,對孩子表現出更多的耐心。

艾麗卡·雷斯切爾在《優質父母教養實踐指南》中說:

你可能聽過,在地產行業有一句格言:真正重要的是,地段,地段,還是地段。類似的,對孩子而言,最重要的是,關係,關係,還是關係。

很顯然,建立良好的親子關係,是其他一些教育活動的基礎;如果親子關係很糟糕,孩子總把父母當做敵人來看,那麼,接下來的就會是孩子各種形式的反抗。

建立良好的親子關係,對孩子的尊重和信任是基礎。在日常生活中,我們經常會聽到父母在斥責孩子的時候會這樣說:「你怎麼這麼笨!」、「你有毛病吧」、「如果你還這樣的話,爸爸媽媽就不再愛你了」,其實,這樣的話語是對孩子的極度不尊重。相反,如果想要建立良好的親子關係,我們要告訴孩子的是,即便爸爸媽媽不喜歡你的這種行為,也會永遠愛你。爸爸媽媽相信你可以改正,可以變得越來越好。

建立良好的親子關係,要學會從孩子的角度出發考慮問題。對於上了小學的孩子,很多父母往往把成績看的十分的重要,一旦某一次考試沒有考好,就會大發雷霆。這樣的行為顯然忽略了孩子的感受,從孩子的角度來說,他們也不希望自己考不好,所以面對這樣的情況,父母需要理解孩子的感受,同情孩子的遭遇,選擇和孩子一起面對困難和壓力,幫助孩子走出逆境。當我們學會了從孩子的角度出發考慮問題,孩子才願意和我們傾訴,才更有利於建立良好的親子關係。

建立良好的親子關係,父母需要接納孩子的感受。隨著年齡的增長,每個孩子都會有自己的想法和感受,父母應該做的是理解和接受它們。嘗試去改變孩子的想法是愚蠢的,並且還很有可能會破壞親子關係。

比如:當兒子悄悄的和我們說,他希望自己沒有妹妹就好了。這時候,如果我們對他講道理,想要改變他的想法,結果很可能就是他以後不會再和我們分享他的感受了。相反,如果我們和他說:「兒子,為什麼你會有這樣的想法呢?」或者說:「我很高興你能把你的想法告訴我,但是,我和你的想法是不同的。」他就會感覺到自己的感受得到了別人的理解,至於是否採取行動,那是另外的一回事。

艾麗卡·雷斯切爾在《優質父母教養實踐指南》這本書講到了很多處理親子矛盾的方法和技巧,下面給大家介紹最常用的幾種。

1.運用好同理心。教育孩子,同理心是最有力的工具之一。在很多時候,很多情況下,同理心都可以有效的緩和親子關係,讓孩子感受到父母是理解自己的。這種得到別人理解的感受,會沖淡眼前不愉快的感覺。

對一個3歲的小朋友來說,坐車系安全帶是一種特別不舒服的體驗。他每次都要和媽媽說:「太難受了,我不想系。」如果媽媽用十分強硬的態度,強制孩子去系的話,孩子很可能就會大哭大鬧。這個時候,媽媽就可以先使用同理心,對孩子的感受表示理解,然後再轉移話題。我們可以這樣來做:「哦,系安全帶可能確實會讓你感到有些難受,媽媽很理解你。來讓媽媽抱一抱。兒子,媽媽這裡有一個非常好聽的故事,咱們要不要一起聽呢?」