作者:蒲鐵牛

第一次品嘗北京滷煮,是在2009年9月的一個晚上,我在北京出差,朋友邀請去北新橋滷煮老店吃宵夜。這家老店可能你聽說過,不錯,就是後來謝霆鋒去的那一家。其實,就算謝霆鋒沒去,北新橋滷煮老店作為北京城裡的著名小吃店,也早已被人們時刻惦記著。

坦白說,在此之前,我並不知道北京滷煮是什麼樣的食物,走進店內,才知道原來是用豬下水加八角、花椒、肉桂、蔻仁等中藥材,再加黃豆醬、冰糖等調料滷煮出來的一種小吃。那一刻,作為吃貨的我,瞬間想起了廣州的牛雜。

廣州牛雜用的雖然是牛下水,但也要用八角、花椒等中藥材滷煮,製作方法與北京滷煮極為神似,在我看來,二者實有異曲同工之妙。對於這一點,許多吃貨朋友也深表贊同。然而,隨著時間的慢慢推移,我由一名狂熱的吃貨轉變成理性的食客時,才發覺北京滷煮和廣州牛雜竟有諸多不同,甚至形容為天壤之別也不為過。

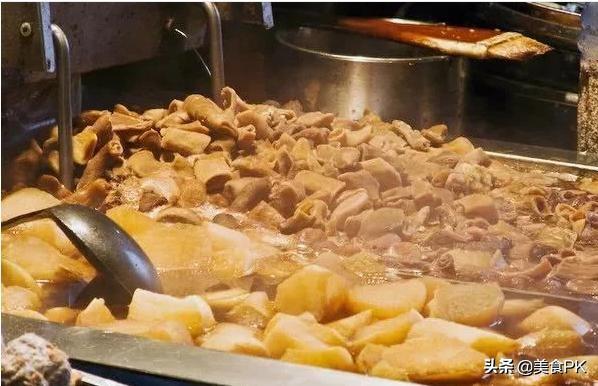

製作中的滷煮火燒

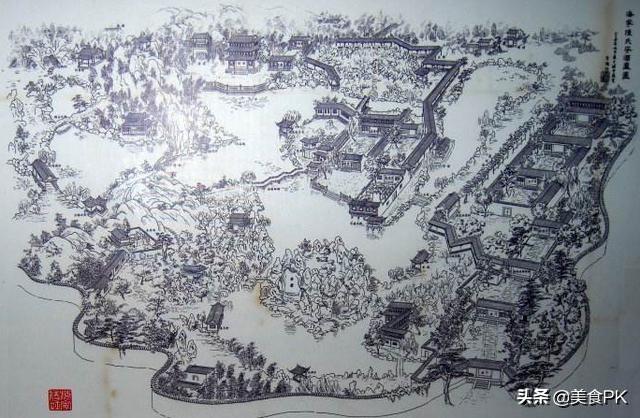

食客品嘗一道美食,必定追根溯源,今天也免不了俗套,先從北京滷煮開始。北京滷煮是從清朝皇宮裡的「蘇造肉」演變而來的,可謂來頭不小。 「蘇造肉」 的起源並不在北京,而是在千里之外的浙江海寧鹽官鎮安瀾園。去過安瀾園的人都知道,這裡是清代大學時陳元龍的私人宅院,但實際上也是乾隆皇帝的一處行宮,據史料記載,乾隆皇帝南巡,曾多次駐蹕於安瀾園內。

但凡美食,多數都要扯上乾隆皇帝,這次也不例外。乾隆四十五年(公元1780年),乾隆帝第五次南巡又到了安瀾園。陳元龍非常緊張,因為他新換了一個廚師。以往的廚師,雖然沒有什麼出彩的地方,但也沒出過什麼亂子。可這新來的廚師並未見過什麼大世面,緊張之下,難免出錯。事實證明,陳元龍的擔心實屬多餘。新廚師名叫張東官,曾在山東日照學習魯菜廚藝,據他自己稱,已深得太公望藥膳之精髓。知道乾隆皇帝來了,張東官不慌不亂,也不做太多花俏的膳食,只簡簡單單地用五花肉,加上丁香、官桂、甘草、砂仁、桂皮、蔻仁、肉桂等九味藥材烹制出一道肉菜供膳。乾隆品嘗過後,感覺比平素常吃的宮廷菜要好吃數倍,於是龍顏大悅,立馬挖了陳元龍的牆角,將張東官帶進了皇宮,任其為大內的御廚。

海寧陳氏安瀾園圖

張東官到了皇宮後,又將這道菜根據春夏秋四季的節氣不同,把各種中藥香料用不同的數量進行配製,按此方法配製,熬出來的湯香濃味厚,煮出來的肉肥鮮不膩,滿口脂香。因張東官是蘇州人, 乾隆為其湯取名為「蘇造湯」,其肉為「蘇造肉」。這段歷史,在嵯娥浩所著的《食在宮廷》一書中有記載。而嵯娥浩是中國末代皇帝愛新覺羅·溥儀的弟弟溥傑先生的夫人。

時間奔流到光緒年代,蘇造肉已在民間流傳,北京城裡已有多家售賣蘇造肉的小攤。但幾乎上都是賣給進宮上朝的官員做早點的,平民百姓基本消費不起。北京有名的滷煮店「小腸陳」的創始人陳兆恩,最早就是賣蘇造肉的,因為「蘇造湯」的用肉是五花肉,平民百姓吃不起,於是陳兆恩就簡而化之,用便宜而老百姓又吃得起的豬頭肉代替,再加入價格更賤的豬下水。於是,北京滷煮由此誕生。可悲哀的是,蘇造肉逐漸被滷煮擠占了市場空間,從而慢慢走向衰敗。發展到上世紀八十年代,高貴的蘇造肉徹底淪落,北京城內再也無人制賣。而貼近平民的北京滷煮,卻流傳至今,一家家北京滷煮店都已成為北京人的深夜食堂。

待吃的滷煮火燒

廣州牛雜沒有那麼複雜,一切源於回族人不吃豬肉。相傳是在光緒年間(即1871年-1908年間),由一位居住在光塔寺附近的回族廚師發明。但在我看來,廣州牛雜的起源時間可能會更早。因為回民大規模的流遷到廣州,其來源可細分為兩次。第一次由省外直接來穗,初期以駐成從軍為主。明成化四年 (公元1468年),為對付廣東西江流域的瑤族造反,「都御史韓雍奏調南京回兵來粵協剿,西澤後,加其頭目羽士夫、馬黑麻等錦衣衛指揮使職御,留成廣州,回回營以處之。」回回營即大東營、小東營、西營、竹筒營,從而奠定了回族在廣州定居的基礎。四營都築有清真寺院。四回營一直維持至清初。

正在滷煮的蘿蔔牛雜

第二次是由省外流遷廣東省諸地後,再輾轉來廣州,以商販、手工匠人為主。公元1644年清軍人關後,明皇室朱由榔監國肇慶,樹起抗清復明大旗,並於公元1646年建立永曆朝,肇慶遂成為中南、西南各省反清的中心,清軍徵調各路兵馬,重兵圍剿肇慶,鎮壓當地反清運動先後達十三年,各省的回民士兵與低級軍佐,被強迫應徵赴往肇慶各地。回族軍馬當時除駐守肇慶府諸縣外,還在南海、高鶴、龍門、台山、南雄等縣紮營。戰事平息後,肇慶失卻了軍事重鎮的地位,各地回民士卒,就地編籍為民,普遍以商販、手工業謀生,並絡繹向廣州靠攏。

以上兩次大規模的流遷,都早於光緒年代。眾所周知,回族人不吃豬肉,那麼,從明成化到光緒四百多年的時間,回族人怎麼解決吃肉的問題?所以,廣州牛雜應該早於光緒年代。但究竟是怎樣發明而來,已無從考證。

待吃的蘿蔔牛雜

廣州牛雜的製作最麻煩的是牛雜的清洗,和北京滷煮的豬下水一樣,在很多人的眼裡,都屬於「髒食」,因此清洗工作特別費勁,清洗乾淨後,還要汆水,汆出血水雜物,再用清水沖洗一遍後,才能與各種中藥材以及調味品一起細火慢燉。

廣州牛雜里,牛腩能吃出紋路感卻不塞牙,牛心、牛肺爽脆,牛肚、牛腸軟嫩,牛筋、百葉筋道。有的小販還會將牛舌、牛膀、牛脆骨一併燉煮,一碗牛雜里可以吃出好幾種迥異的口感。

放了番茄醬的牛雜

廣州牛雜少不得白蘿蔔,沒有蘿蔔的牛雜,是牛雜的天大缺憾,因此,廣州牛雜也叫蘿蔔牛雜。蘿蔔牛雜還少不得番茄醬,少了番茄醬的蘿蔔牛雜,宛如沒穿衣裳的美女,只有肉慾,沒有風情。香噴噴的蘿蔔牛雜是不少廣東人的至愛,即使現在,無論是繁華喧囂的北京路、上下九,還是在狹窄破舊的古街小巷,都可以見到飄著那種獨特香味的蘿蔔牛雜店,這些多是一些小店,有時甚至就是一個窗口、一輛小推車。如果你看到有些人,特別是年輕人,一手拿著一個小小的紙碗,一手拿著竹籤,站在最繁華的街頭,無視來來往往的人群,毫不顧儀態地站在路邊吃得津津有味的話。不用猜,吃的一定是蘿蔔牛雜。

用竹籤串串的廣州牛雜

北京滷煮卻少不得火燒,《燕都小食品雜詠》中有一首詩是這樣的:「蘇造肥鮮飽志饞,火燒湯漬肉來嵌。縱然饕餮人稱膩,一臠膏油已滿衫。」注釋中說:「蘇造肉者,以長條肥肉,醬汁燉之極爛,其味極厚,並將火燒同煮鍋中,買者多以肉嵌火燒內食之。」火燒本來是與蘇造肉成雙入對的,但蘇造肉日漸淪落,火燒不得不屈尊與豬下水為伍,滷煮和火燒既當主食又可當副食,猶如一對先結婚在談戀愛的傳統夫妻,在生活的歷練下,以及時間的長河裡造就了愛情,其情也堅,其意也合,再也不想分開。於是,北京滷煮又被人稱為滷煮火燒。很多不明真相的人也稱之為滷煮燒餅,這是極大的錯誤,因為雖然燒餅和火燒都是用麵粉烙制而成的麵餅,但燒餅的外殼撒了一層芝麻,而火燒沒有。所以滷煮火燒就是火燒,不是燒餅。