暮春,天卻多變。才熙暖了幾日,倒春的料峭春寒又來了,颳了一日的風,就又淅淅瀝瀝下起雨來。

而這春雨夜,清冷潮濕的夜,最適合的就是獨酌一杯了。

宋代文人蔣捷寫過一首詞《一剪梅·舟過吳江》最是貼切這春雨夜獨飲的心境了,「一片春愁待酒澆……風又飄飄。雨又蕭蕭……流光容易把人拋。紅了櫻桃。綠了芭蕉。

獨酌,不是團聚,不是豪飲,所以下酒的,小菜足矣。花生蠶豆,香腸肉乾,簡單就好。

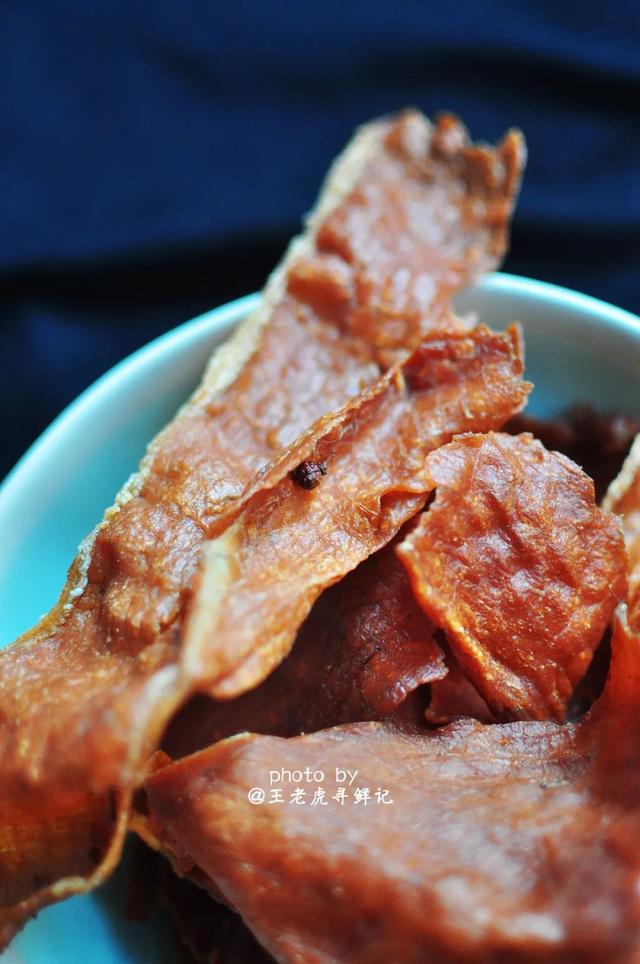

下酒,我還是最喜歡的是家鄉博山的風乾肉。拈一片,鮮亮棕紅的肉片,輕薄如紙而隱約透亮,逆著光,似乎可以看到肉的脈絡,這一點倒和四川的燈影牛肉有些相像了。而吃起來,口感卻是花開兩朵各表一枝的,邊緣是有些酥脆的,一口咬下,酥的像是要在嘴裡跳躍,而再咀嚼,肉片內層卻變成了韌韌的纖維的美妙,越嚼越有韌勁兒,所以就越嚼越有肉香了,味道呢,除了咸鮮香美之外,是花椒那種獨特的椒麻香味兒,在口腔味蕾上麻酥酥的感覺,才是一片好的博山風乾肉最迷人的地方。

所以這風乾肉,最適合獨酌下酒了,慢慢的品,細細的嚼,越慢越嚼越回味越有味道。很多年前,我還很小,鄰居有個老爺子,經常在他院子的葡萄架下,支一個小桌,坐在一張躺椅上,一個人獨酌,拿一片風乾肉,慢慢的掰著撕著嚼著,把用錫壺燙的溫溫的酒倒進一個三錢小酒盅,滋溜一聲抿一口,砸吧砸吧嘴,發出一聲滿足的聲響,旁邊一個小板凳上擺著一個收音機,裡面咿咿呀呀的播著京劇,聽的高興了,老爺子也搖頭晃腦的跟著哼幾句,一頓酒,老爺子能喝幾個小時,喝完了,就在躺椅上小寐一會兒,那個美呀,有時見了我,就喊我過去,笑眯眯的給我一片風乾肉,笑眯眯的看著我越嚼越香,那滋味,那個老爺子,我,至今難忘。

所以長大後,我也學會了喝酒,下酒呢,最喜歡的還是博山的風乾肉。

下酒,博山肉乾也好吃,風乾肉,其實和肉乾的做法很是相似,不過是薄了很多所以吃起來更酥脆香嫩而已。細究起來,就是更講究的肉乾,這也是博山人吃喝的講究之處。

所以做風乾肉,是很講究的,三斤生肉才能做出一斤的風乾肉。肉呢,要用最瘦嫩的紅潤鮮亮,緻密彈緊的裡脊肉,揮利刃,剔除筋膜,把邊緣修平,順著肉的紋理,片成一毫米厚,四寸長二寸半寬的大薄肉片,取花椒精鹽白糖料酒,融入清水調汁兒,把肉片放入腌漬,腌半個時辰,肉片入味,然後用上下透氣的竹帘子或者家裡包餃子用的蓋墊,刷一層清油,把逐片平放在竹簾上,整齊平均,不要重疊。而且要勤翻動一番,以免粘連。

等到風片風乾到挺拔而富有韌性時,風片就風乾好了。然後起灶,坐鍋,熱油,最好的是用花生油,將晾制好的風乾肉逐片放入油鍋,講究的是要低油溫炸,油溫過高肉易炸煳,油溫過低肉片又不易成形。肉片炸酥後,上浮漂在油上,如片片蝴蝶游弋,待肉片紅潤油亮,撈出,控油,放涼,就可以大快朵頤了。

夠講究吧?也實在夠香。

有一次,也是在家獨酌,一邊嚼著風乾肉一邊飲酒一邊看一本小說《大染坊》,看到陳六子小時候,那時他還是一個小叫花子,「小叫花子來到一個飯店門前。這飯店的匾額黑底黃字,上寫『劉家飯鋪』。兩邊的對子也是木質的,黑底綠字,上首『博山風乾肉』,下為『八陡豆腐箱』。他剛想去掀飯店的門簾,一個窮愁的老者已經把帘子挑起。小叫花子一貓腰鑽了進去,帘子落下……」

突然,就想起了小時候鄰居家的那個老爺子。回憶,像潮水般湧來,就像一條風乾肉,清薄透亮,彌久余香……

風乾肉,迎風響,

薄如紙,透光亮,

嘎嘣脆,撲鼻香,

溫壺酒,喝三兩。

堅持原創美食文章,央視《味道運河》《吃貨傳奇》美食顧問,美食紀錄片《搜鮮記》總策劃王老虎與你共同搜尋舌尖上的「鮮」!