在南方人眼裡,北方人似乎都是吃面的動物。但北方人中,各家的面卻大有不同,又大有講究。

山西和陝西,兩個相鄰的麵食大省,總在很認真地較量:面,到底誰的更好吃?

對於面到底長什麼樣,山西人是極其認真的。把麵餅一塊塊揪下來,叫揪片兒;

把切好的麵餅捏成耳朵的形狀,叫貓耳朵,爽口易食,吃法靈活,可煮可炒;

用莜麥面捲成圓筒,仔細碼在籠屜中蒸熟,這叫栲栳栳(不是烤姥姥);

拿出工具來,又可以把面擦成條狀,這就是大名鼎鼎的擦尖兒;

用洞更小的鐵板擦一擦,擦尖的兄弟抿尖兒就誕生了……

這些只是一小部分。有山西麵食研究者統計,山西的麵食種類多達1800多種,通過蒸、煎、烤、炒、燴、煨、炸、爛、貼、攤、拌、蘸、燒等多種方法製作來做麵食。

水 麵粉=?山西人用自己的雙手,窮盡了所有的結果。

在山西人面前,可不要順口就說「麵條」,因為在他們眼裡,面,可不只有「條」。

而在陝西,面基本就三種:手擀、刀切,以及加上肉變成肉夾饃。

山西人為什麼要把面搞出這麼多花樣來?這當然不是老祖宗們閒著沒事幹,在我看來,可能是因為物資缺乏,同樣都是面,還得滿足不同的需求。

在他們嘴裡,麵食的本質在於形狀和嚼勁的變化。可能是為了保證口感的勁道,山西人吃面,就真的是在吃面。所以他們就用水把面煮熟了,撈出白水面,再配上各種滷子或配菜,管你什麼肉,在面的前面,統統都只能做配角。

其它麵食?不就是更換湯頭和配菜而已嘛?

沒錯,說的就是陝西的麵食。

陝西面的種類不多,但用什麼湯煮麵,煮完澆上什麼東西,可大有講究。

用不同味道的湯,就有酸湯麵、鹹湯面、辣湯麵;

蓋上雞蛋皮、木耳、胡蘿蔔,再來一碗臊子湯的,是臊子麵;

用燒滾的菜油澆在蔥花碎、花椒粉和厚厚一層辣椒麵上,是油潑麵;

蓋一份羊雜,就變成了羊雜麵。

當然,陝西的面也不只有條狀。除了肉夾饃、泡饃,還有很多外地人都不知道的麻食。

一大碗面,再配上一大勺澆頭,陝西的麵食,就跟三秦大地的人一樣粗獷。一大口又香又油的面下去,就問你美不美?!

看到這裡,你應該發現了,兩個省份的人,給面起名字的習慣是不同的。如果你去到當地,怎麼通過名字,判斷出你能吃到的東西呢?

在陝西,多用澆頭和特色來命名,你看到名字,就會知道,除了面,你還能吃到什麼。

比如臊子麵,你會吃到酸湯味的臊子;油潑麵,重在油香四溢的澆頭。

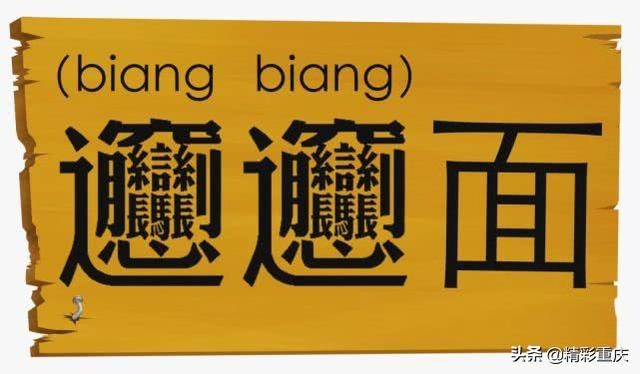

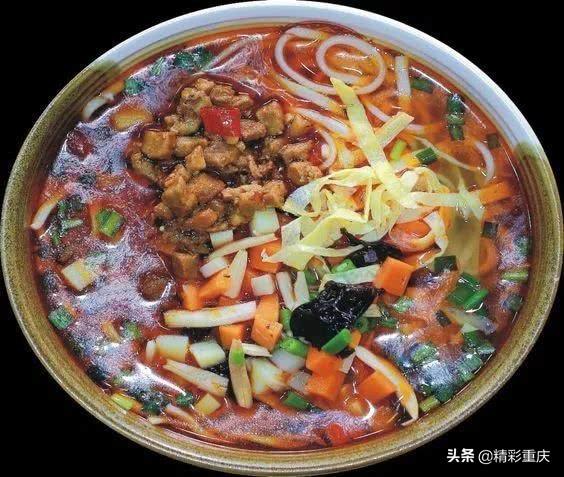

還有你判斷不出來的,比如有名的biangbiang面,其實就是一寸多寬的褲帶面,配上西紅柿雞蛋的臊子、肉塊、青菜,再澆上一勺熱油。這樣一碗正經的面,竟然用了做面時biangbiang的聲音來命名。