天津人沒有不知道濱江道的,它是天津首屈一指的商業街。而在濱江道長大,是一種難忘的記憶。這條商業街,繁華中透著寧靜。濱江道最北面是海河,最南面是牆子河(今天的南京路)牆子河的南面是獨山路,在西寧道拐彎,沿著西開教堂變成了很窄的街巷,直接通到寶雞道。獨山路的西側有一個糕點店,還有一個當鋪,還有一個理髮店。獨山路的東側有一個副食店、百貨店和一個回民食堂。濱江道的人們到教堂前來買東西,需要過牆子河的橋,獨山路與西寧道交口的西開教堂應該是天津的一大景觀。

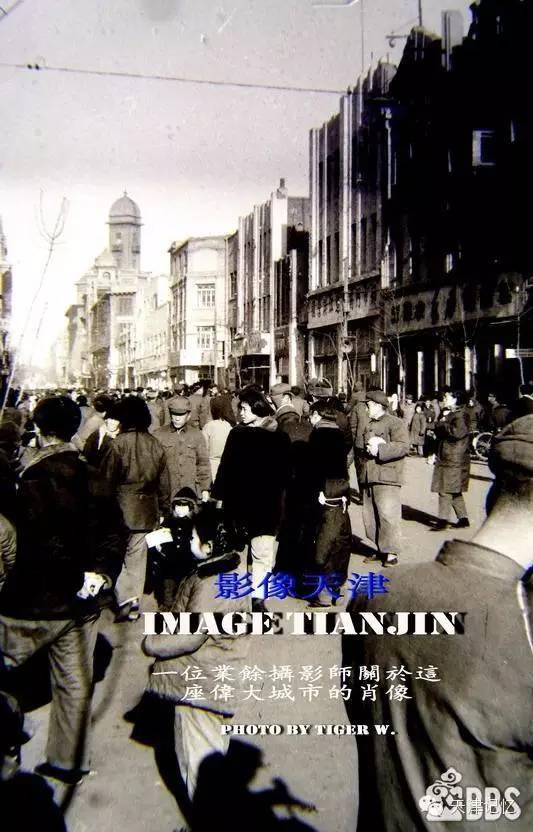

下圖:50年代初,熙熙攘攘的濱江道。攝影 王泰

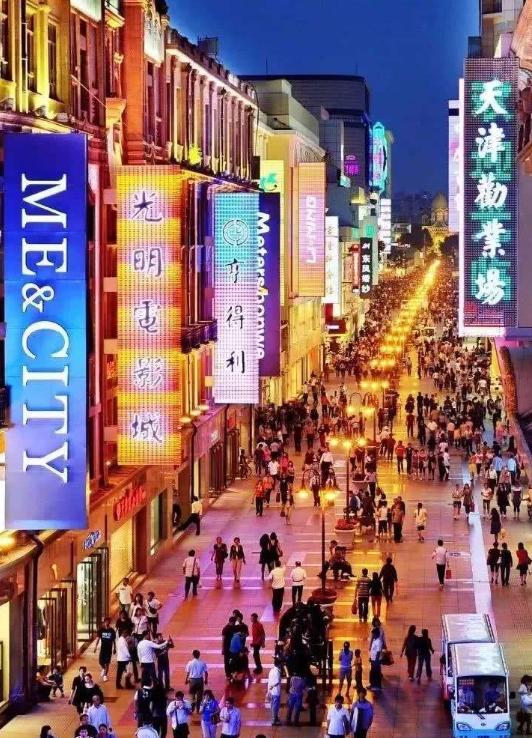

五六十年代濱江道的商圈還沒有現在這麼大,主要集中北起大沽路、南到河北路、東接赤峰道,西至錦州道之間約一平方公里多的地方。

濱江道東側主要有達仁堂藥店、大明眼鏡公司、濱江道委託店、外文書店、龍泉浴池、老陳林洗染店、交通旅館、同升合鞋店、新華書店、光明影院、亨得利鐘錶店、新興呢絨服裝店、天津樂器廠門市部,康樂冷食店、大豐綢緞莊、新華書店圖書圖片門市部、新中央戲院、聖功藥房、東風照相館、天順鞋店、延壽堂藥店(後改為奶站)、維斯禮堂。

西側主要有工人劇場、自行車商店、新新呢絨服裝店、漢宮秋食品店、老浙江興業銀行、文利乾鮮果品店、勸業場、天祥市場(後合入勸業場)、華清池浴池、光裕茶莊、新中國文具店、稻香村南貨店、新聞影院、雲裳童裝店、中原公司、謙祥益綢緞莊(後合入中原公司)、松如照相館、大仁堂藥店、范永合百貨店(後改為東瑞祥糕點食品店)等。

在濱江道兩側的延伸帶,還有很多老字號名店,如冠生園食品店、桂順齋糕點店、正興德茶莊、德華馨鞋店、藝林閣文物店、盛錫福帽莊、狗不理包子鋪等。

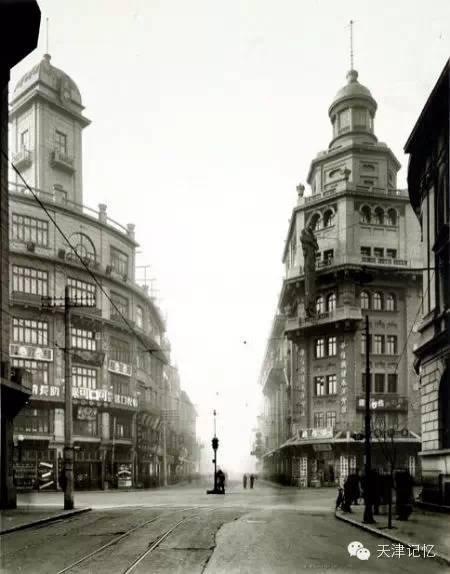

下圖:左側為原東亞醫院,後改名第三醫院,今濱江道與河北路交口,右側建築尚存。

濱江道地處當年的法租界,很多建築都留存著租界地的痕跡。

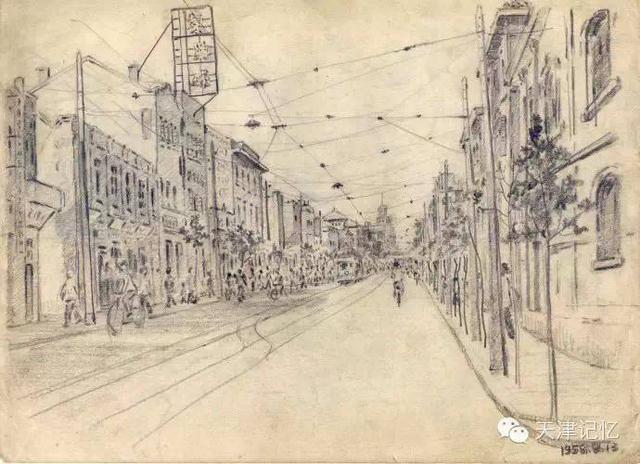

大人們把濱江道叫做綠牌電車道,因為這條街從和平路到西開教堂的唯一公共運輸工具是綠色車身叮叮噹噹的有軌電車,買張二分的票就能坐到終點。售票員有個哨子,要關門就給司機吹信號,過去天津有句歇後語:「老太太上電車——別吹」就緣於此。

電車速度很慢,幾乎一個路口一停,曾有小學生打鬧,把書包甩出了窗戶,正好掉在電車上,他們追了幾站居然給追回來了。

下圖:宋文鐸先生1958年8月濱江道素描。

五六十年代的濱江道已經是一個集購物、餐飲、娛樂、服務為一體的綜合商業區。這裡幾乎能夠買到人們日常生活工作所需要的一切東西,而且物價不貴,就連中原公司、勸業場這樣的大商場,也是高中低檔商品俱全,日用百貨無所不包。

天津附近人家的紡織品、日用品、半導體、自行車,還有木箱都是在中原公司、勸業場買的,如果在這裡買不著的東西,別處就甭遛了。

那時候大家的生活水平都不高,東西壞了要修,濱江道的商圈裡能夠提供人們生活工作所需要的各種服務,洗染、刻圖章、修鞋、修拉鎖、換壺底、印字、做衣服、照相、買賣舊物一應俱全。

當時為了省錢多數家庭都自己做衣服,長春道有個專事裁剪的益民門市部,裡面總是顧客盈門,裁衣服最少也得排兩個小時。

這裡的惠中飯店和國民飯店很有名,大作家曹禺在30年代就是以惠中飯店為背景,寫出了著名話劇《日出》。

下圖:30年代,晨曦中的惠中飯店和勸業場。

五六十年代的濱江道最值得稱讚的是娛樂業,方圓不大的地方竟然有中國大戲院、新中央、小劇場、天華景、天樂、大觀園、光明、和平、新聞、天宮、工人劇場十一個影劇院。

平時就能看到京劇、越劇、評劇、河北梆子、豫劇、曲藝以及其他地方劇種,電影院從早到晚都有電影放映。

名揚全國的京劇大舞台——中國大戲院就在離勸業場約二百米的地方,譚富英、馬連良在這裡上演《趙氏孤兒》、張君秋的《四郎探母》,每唱一段全場喝彩,氣氛及其熱烈。

中排的票兩塊多錢一張,雖然貴,但工薪階層偶爾看一次還是看得起的。

暑假時中國大戲院有白天的學生場,中國京劇院四團演猴戲,小孩們都在台下跟著抓耳撓腮。

小劇場常年演越劇,服裝布景和化妝特別好看,後排小孩票2毛錢一張,現在還記得有《紅樓夢》、《空中落繡鞋》、《春香傳》、《追魚》和《情探》。

那時演戲是名副其實的樂隊伴奏,小孩趴在樂池邊上看沒人管,演員的唱腔震耳,絕無假唱。

看電影就更方便了,有網友第一次看電影是在和平影院看《雞毛信》,花了一角五分錢,在新聞影院看動畫片只要五分錢,《青蛙公主》、《小紅帽》、《大鬧天宮》都是在那裡看的,還有一個外國的片子叫《兩個海洋的分界線》是個科普影片。

下圖:1939大水中的國泰大戲院(左側),後改為新聞影院。