文/惠子

文人美食家汪曾祺在《昆明的菜》一文中提到:雲南汽鍋雞,是他心中最好吃的雞肉做法。「湯如清水,雞香撲鼻」,而時過四十年,當汪曾祺再次吃到汽鍋雞的時候,卻大失所望,昆明的汽鍋雞已經不再是當年的味道。

做法還是那個做法,而雞肉卻不是那個雞肉了。

1

消失在舌尖上的味道

雲南汽鍋雞的墮落,是食材商品化選擇的妥協。

最適合做雲南汽鍋雞的雞種,是來自楚雄州武定縣的獨有品種:武定雞,這個擁有600多年歷史,被列為貢品的地方土雞,如今卻很少被用來製作汽鍋雞,取而代之的是商品化程度更高、更容易標準化的肉雞。

武定雞被淘汰出傳統汽鍋雞的命運,並非個例,這只是中國名菜變味的一個集體縮影。

雞骨醬,上海人心中最正宗的上海味道,要想做出來的濃香下飯,必須用當地獨有的品種:浦東雞,因其肉質鮮美,在上供朝廷時被慈禧太后稱為「江南飛來的鳳凰」。

白斬雞,作為廣東人最愛吃的一道菜,以肉嫩細滑著稱,用的便是當地名雞:清遠麻雞,宋朝便有了養殖歷史,尼克森訪華時都曾慕名指定品嘗清遠麻雞。

叫花雞,金庸武俠里的一道名菜,要想骨酥肉嫩,香氣逼人,只能用江蘇當地的特色品種:鹿苑雞。是兩代帝師翁同穌的最愛,清代就被列為常熟四大特產之一。

但都沒有逃脫與武定雞相同的命運,2006年,浦東雞、清遠麻雞等23個地方雞種被納入《國家級畜禽遺傳資源保護名錄》,2014,在對名錄進行修訂時,又新增了鹿苑雞、雙蓮雞等5個品種。

這些名菜最好的味道,我們卻越來越難嘗到了;而有些名菜,因為食材品種的消失,永遠消失在了中國人的舌尖上。

2

伴隨起源的中國土雞史

中國是世界上最早養雞的國家,遠在新石器時代,考古學家就發現原雞的骸骨,至今已有七千年歷史。在殷墟出土的甲骨文中也有「雞」和「鷄」字,為「鳥」旁加「奚」的形聲字,意為牽著繩子的鳥。

每個家庭養雞,不僅是小農經濟下的一種生活方式,更是被賦予了理想生活的意象,老子的理想世界是「雞犬之聲相聞」; 孟子的治國方略是「雞豚狗彘之畜,無失其時,七十者可以食肉矣」。對於一個家庭來說,雞是安定美滿的象徵。「無雞不成宴」,作為自給自足的肉食來源,也是中國人的待客之道,親切且隆重。

在七千年的馴化過程中,中國共有107個地方雞種分布在這片廣袤的土地上,是世界上雞遺傳資源最豐富的國家。但2016年,農業部稱超過50%的地方雞品種數量呈下降趨勢,瀕危和瀕臨滅絕品種約占地方畜禽品種總數的18%。

為了保護地方雞種,2014年農業部公布了包含28個地方雞種在內的《國家級畜禽遺傳資源保護名錄》,建立了2個國家級地方雞種活體保存基因庫和1個畜禽遺傳資源體細胞庫,確定了13個國家級雞遺傳資源保種場。

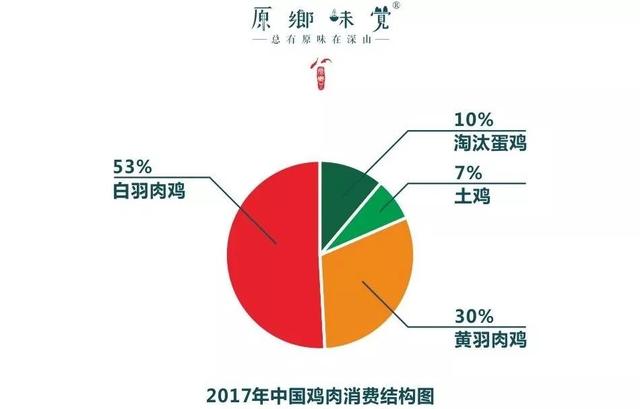

2017,土雞在白羽肉雞、黃羽肉雞的夾縫中,勉強保留約7%的市場占有量。

能讓這些優秀的地方雞種基因艱難保留下來,除了國家的保種,更重要地還是依賴於中國傳統的小農散養的模式。幾乎每一個中國農民,都會養幾隻幾十隻雞。這種傳承了四千年的種養結合的農耕模式,是目前全球農業愛好者最推崇的模式,它不僅僅是保留了基因品種的豐富性,也極大的保證了雞肉品質和口感。

3

懷念的兒時味道

三年前的一次美食活動,一人一道拿手菜,我們在現場熬了一鍋雞湯,一隻整雞一大鍋水,調料只有鹽和幾片生薑,其餘什麼也沒有。那天的雞湯一出鍋就驚嘆聲起,成了整桌最受歡迎的菜,一大鍋湯最早被喝得乾乾淨淨。

那一天好多人都說:吃出了小時候雞肉的味道。

那是雞肉本該有的雞香味,但離開土地的人很難吃到這曾經習以為常的味道了。

巴山土雞——我們從大巴山深處的小山村裡帶回的土雞,很多買過的人三年後,還時常還會收到他們的詢問:什麼時候還能再吃到巴山土雞?

我也只能遺憾地告訴他們:不再賣巴山土雞。

放棄雞的理由其實很簡單,一隻土雞,每天需要吃掉至少200g糧食,一斤糧食按1.5元計算,8個月下來,光是糧食就已經144元,這還不包括雞苗費、人工費、運輸費……這樣一隻高價土雞,與均價50塊一隻的白羽雞競爭,實在面臨著難堪境地。

時至今日,大巴山深處的小山民們,都不再敢大量養殖巴山土雞了。

不管怎麼不情願,都不得不承認:活在農耕文明里幾千年的家雞,在商業化原則下終究難以立足。

巴山土雞

4

一場關於洋雞的入侵

許多人懷念小時候的雞肉味,並非沒有道理,這是一場實質性的土雞退位戰爭。

1972年,荷蘭女王贈與了中國50隻白羽雞,白羽雞自此開始踏上中國這片土地。

80年代,華人在泰國創立的正大集團正式把白羽雞引進到國內,開始大規模立體養殖。全新的工廠化養殖模式,將食品工業化,極大的降低了養殖成本,縮短了養殖周期,讓曾經奉為餐桌珍味的雞肉,變成了非常廉價易得的食材。

2017年我國白羽雞出欄量為42億羽,與黃羽雞占到全國雞肉總出欄量的83%。

這個在四十年時間裡,迅速登上中國人餐桌的白羽雞,學名叫快大型白羽雞,被老百姓稱為肉雞,有著高生產效率和高飼料轉化率,在對溫度、光照、飼料的控制下,能把出欄時間縮短到40天,是目前中國市場上商品屬性最高、出欄量最大的雞種。

中國每年在引進這種白羽育種雞的花費都在幾億元, 從2004 年的 48 萬套祖代雞上升至 2013 年的高峰值154 萬套,近些年因為疫情原因有回落,但因為國內白羽祖代雞育種基本處於空白狀態,還是不得不全部依賴進口國外祖代白羽雞。

與此相對的,在十五大之前的國家級畜禽資源保護上,每年投入不過幾百萬,平均到159個畜禽品種上,每年不過幾萬元。

直到十二五期間(2011-2015),我們才開始正視這個問題。

2012年,中央財政畜禽保種經費增加到了史無前例的5320萬元,然而平均到每個地方雞種上來,不足40萬元。

洋雞的迅速擴張,讓土雞越來越無處可逃。

5

角逐速度的養殖成為一場災難

與「雞犬相聞」這樣理想世界描繪的完全相反,白羽雞的生長相對於中國本土雞來說,是一場「生而為雞」的噩夢。

去年澳大利亞拍了一個紀錄片《統治》,被稱為一部禽類的災難片,用鏡頭為我們展示著一生都只能生活在自己排泄物里、沒曬過太陽、沒走過路的白羽雞,是怎麼爭分奪秒地生出肉,然後一一登上我們餐桌的。

這樣高速生長的白羽雞導致了其生理與免疫功能的脆弱,養殖者不得不通過大量的抗生素來保證存活率。