震驚世界的31張照片!驚心動魄!不看後悔!——類似這樣的驚呼體推送,總是時不時跳到我的主頁上。

前幾日點開一篇帖子,看到這張照片時,我驚呆了:

「富士山上層層疊疊的雲!」

這種斗笠狀的雲朵學名叫莢狀雲,以富士山的地形與氣象條件,形成莢狀雲並不是一件稀奇的事情。

但,形成這樣規模巨大、排列有序、形態均勻的五層莢狀雲實屬世界罕見!

等緩過神來,我開始苦苦思索這五層莢狀雲的形成機理。

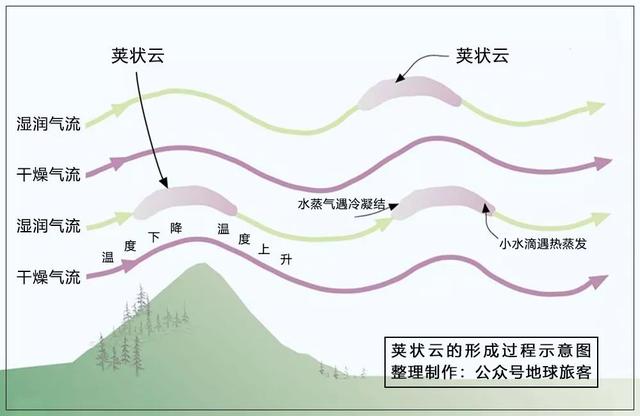

當一股風力強勁的氣流遇到孤立山峰的阻擋時,會先爬升,再下沉,然後在重力波的作用下,以這樣的波狀結構繼續向前流動。

氣流爬升時,密度增加,溫度下降,當氣溫降至露點時,水蒸氣便會凝結成雲;氣流下沉時,密度減小,氣溫升高,雲又會蒸發。

如果氣流是濕潤且穩定的,波峰的位置就會形成圓潤飽滿的斗笠狀或透鏡狀雲朵。

位於勘察加半島的克柳切夫火山,是觀賞莢狀雲的絕佳地點

如此看來,只要有五股垂直排列的濕潤氣流湧向富士山,這種蓋世奇雲的形成並非沒有可能。

但是,從拍攝位置目測,雲底到雲頂的高度至少有2500米,加上富士山近3800米的海拔高度,第五層雲的高度應該在海拔6000米以上。

海拔越高,空氣越稀薄、越乾燥,第五層雲的厚度又為什麼會比其他幾層都厚呢?

在我百思不得解的時候,我翻到了這張圖,於是一切問題都明了了:

呵呵,5層有什麼了不起,見過12層的嗎

莢狀雲,是一種不太常見的雲種,其姿態也變化萬千。

它可以像帽子

法羅群島中的一座小島,頭頂時常有莢狀雲覆蓋,故而被人叫做雲蓋島

像飛碟

像一艘太空船

或者像一塊夾心餅乾

強勁的風、濕潤穩定的氣流和高聳的山峰,只要你所在的地點或其周邊可以滿足這三個條件,就可以期待莢狀雲的出現。

莢狀層積雲

筆者於2015年3月1日拍攝於麗江玉龍雪山

根據莢狀雲出現的高度可以將其分為:莢狀層積雲、莢狀高積雲和莢狀捲積雲。

要進一步辨別它是哪一個種類,就不得不學習一下氣象學家們煞費苦心總結出來的雲朵命名系統。

儘量簡化:

根據雲底高度,劃分三個雲族;

按雲的形狀與形成原因再細分為十大雲屬;

依照雲的尺樣、結構和形成過程又可將雲屬分成不同的雲種;

雲種下可跟隨諸多變種結構;

變種後又可以有很多附屬結構……

雲族和雲屬劃分示意

根據這套命名系統,幾乎天空中每一朵雲都可以對號入座。

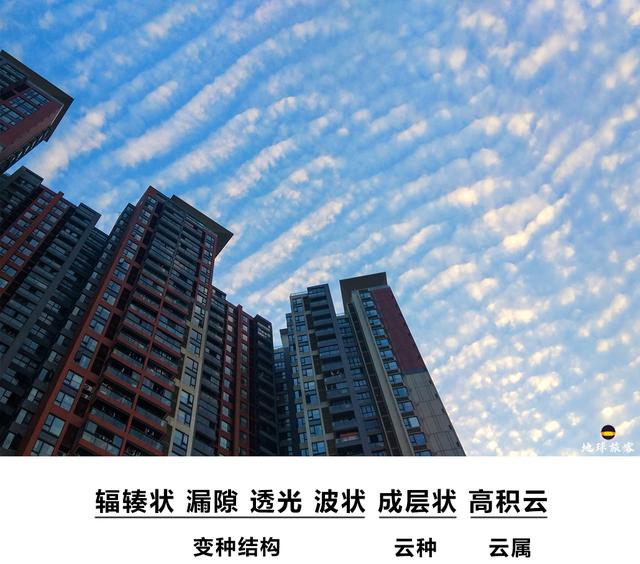

例如這張我們都見過的魚鱗雲(也有人叫地震雲),人家大名叫:

輻輳狀漏隙透光波狀成層高積雲

Altocumulus stratiformis undulatus perlucidus radiatus

2019年1月19日拍攝於廣州,攝影:地球旅客@孤城

還有這張我們都認識的蘑菇雲,完整的名字是:

有幞狀雲的禿狀積雨雲

Cumulonimbus calvus pileus

如果有一朵長相清奇的雲實在難以進行歸類,那麼它自己就可能被單獨提名為一類,所以這套系統還在不斷生長中。

由於積雲和積雨雲中通常有強勁的上升氣流,它們可以一直從低空生長到對流層頂,所以,亦有將其劃入直展雲族的分類方法。

當天空中有強烈的對流、充足的水汽以及大量的不穩定能量時,會形成體格巨大、垂直生長的濃積雲。

生長中的濃積雲

筆者於2016年6月19日在吉林白城拍攝

濃積雲進一步發展會變成積雨雲。

瘋長中的積雨雲

筆者於2012年6月14日在北京拍攝

攝影:地球旅客@孤城