來源:成都日報

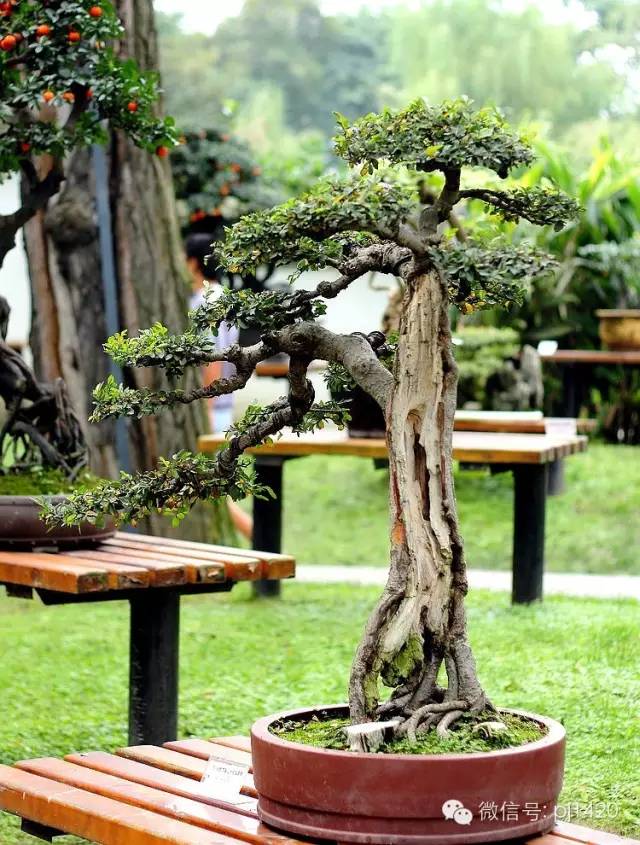

盆景,這種我們祖先因膜拜自然而創造的融合了中國哲學、書畫的綜合藝術,寄託著中國人縱情山水的理想,體現了中國文人的旨趣。王維、杜甫、蘇軾、王十朋、陸遊等都有吟詠盆景詩文,參與盆景製作,極大增加了盆景的文化內涵。

成都與中國盆景發展有著很深的淵源:三國蜀後主劉禪、唐代章懷太子李賢都曾於成都製作盆景,帶動成都盆景製作技藝和藝術水準。全國五大流派之一的川派盆景,深深植根於雄奇、秀美兼具的巴山蜀水,是勤勞的巴蜀人們的智慧結晶,是巴蜀文化的重要組成部分。

清末民初,集藝術與技巧於一體的盆景藝術,在長期的發展實踐中大致以地域區分的盆景各個流派已經形成特色,其中川派盆景是重要的一支。

川派盆景根植於巴山蜀水

川派盆景是中國傳統盆景五大流派之一,深深植根於雄奇秀美的巴山蜀水,以成都地區為代表的盆景製作技藝是川派盆景製作技藝的基礎和核心。

川派盆景的歷史悠久,文化底蘊深厚,製作技藝精湛,具有濃郁的地方特色。早在蜀漢時期後主劉禪在成都修建安樂宮,在宮苑中栽樹種草,在盆缽之中將他記憶裏的奇峰危崖、古木蒼松再現。還用石料、木板作成長短深淺各異的盆缽,栽以矮樹並配上山石,在宮苑呈「八」字擺設。大臣商賈紛紛仿效,這種造景形式在成都流傳開來。

唐代受武則天猜忌的章懷太子李賢被貶成都,整日與花草盆景為伴,製作盆景為樂,其陵墓甬道現存樹石盆景壁畫。唐後期李德裕任西川節度使期間,在成都新繁興建東湖宅院,樹石與花草盆景相映成趣。北宋杜綰在《雲林石譜》中盛讚「西蜀石」……南宋王十朋有詩《劍南盆景》:「二公心古貌清臒,趣在林泉興味疏。寸碧從來錦江遠,九嶷分向西山居。山中丘壑如金穀,筆下波瀾陋石渠。我有千峰藏雁蕩,擎天一柱插空虛。」作者原序:「金華先生有奇石碧,遠攜來自蜀陳洪洲。……一家雁蕩群峰錯峙,皆幾案間物。」作者與贈送自己盆景的兩位好友都是深得盆景之趣的行家,對來自遙遠錦江的奇石作成的盆景讚譽有加。

明清時期,川派盆景的樹樁蟠紮加工身法、技法已經基本定型,每年的青羊宮花木廟會促進了盆景製作技藝的交流提高。民國初年,蟠紮技藝相當成熟和完備,樹樁盆景技藝提升到一個歷史高度。

來源:mp.weixin.qq.com