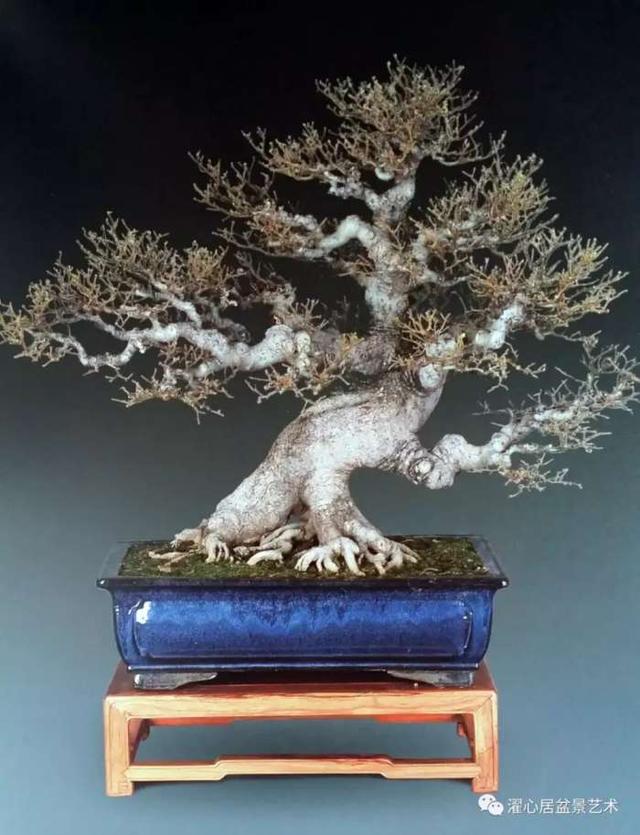

朴樹《古木深秋》作者:黃就偉

《古木深秋》賞析

觀察同一事物,因心境的不同可得出不同的感受,這就是主觀作用於客觀的結果。如同是秋天,有人感覺是樹木凋零,寂寥悲戚,也有人感覺是天高氣爽,心胸豁朗。劉禹錫《秋詞》就寫出了不同的感受,詩雲:「自古逢秋悲寂寞,我言秋日勝春潮。晴空一鶴排雲上,更引詩情到碧宵。」讀後不覺秋之悲涼,而覺意韻開闊。

欣賞盆景也是如此。要領略一盆優秀盆景的藝術真諦,除要瞭解作品的技藝風格特色外,還要把握好欣賞的角度。嶺南盆景的高超之處,是能夠通過技藝手法表現四季時趣,這就是:春季抽芽,新紅點點;夏季濃鬱,翠蓋如雲;秋季金風,黃葉飄零;冬季寒天,枝禿梢露。而每一表現形式,不僅僅是景色的變換,還蘊涵作品不同的內涵。

如這盆《古木深秋》盆景,作者善於利用和發揮樹樁的生態優勢,揚長避短,運用嶺南盆景的表現手法,刻畫了一幅「古木深秋」的圖景和意韻。

黃就偉是資深的盆景藝術大師。他從事盆景創作40年,作品多次在國際、全國和省市盆景展覽獲獎,特別是其榕樹盆景《本是同根生》,在1999年昆明世界園藝博覽會獲得最高大獎,造成較廣泛的影響。其藝術特點是功力深厚,繼承傳統又不拘泥傳統,作品恢弘大氣,意境深遠。這盆作品同樣體現了作者這一風格。

這盆盆景作品的胚材是嶺南盆景常用樹種之一樸樹(也稱相思)。此樹種的特點是頭根發達,生長速度快,愈傷包合能力強,枝條韌度好,芽眼密度大,耐修剪。其缺點是葉片較大,老葉不耐看。因此成型後它適宜運用「脫衣換錦」的手法(即把葉片全部摘掉),表現其枝骨風采。這盆作品正是通過揚長避短,運用蓄枝截幹的技藝手法,經過作者長期剪裁和錘煉,不僅懸根露爪,布局合理,而且突現了樹身、枝條的嶙峋、蒼勁和老辣,體現了千年古樹的恢宏和氣度。更值一提的是,作者通過蓄枝摘葉,表達了自己的主觀感情,賦予了作品意境內涵。我們仿佛看到:在深山老林中,一棵千年古樹,歷經風雨洗禮,歲月在它身上留下班駁的痕跡。又逢深秋,葉落飄零,枝禿梢露,更顯其傲風欺雨的錚錚鐵骨。它給人不是秋之悲涼,而是歲月的滄桑,更是生命強盛的力量!這就是作品給予我們的啟迪。

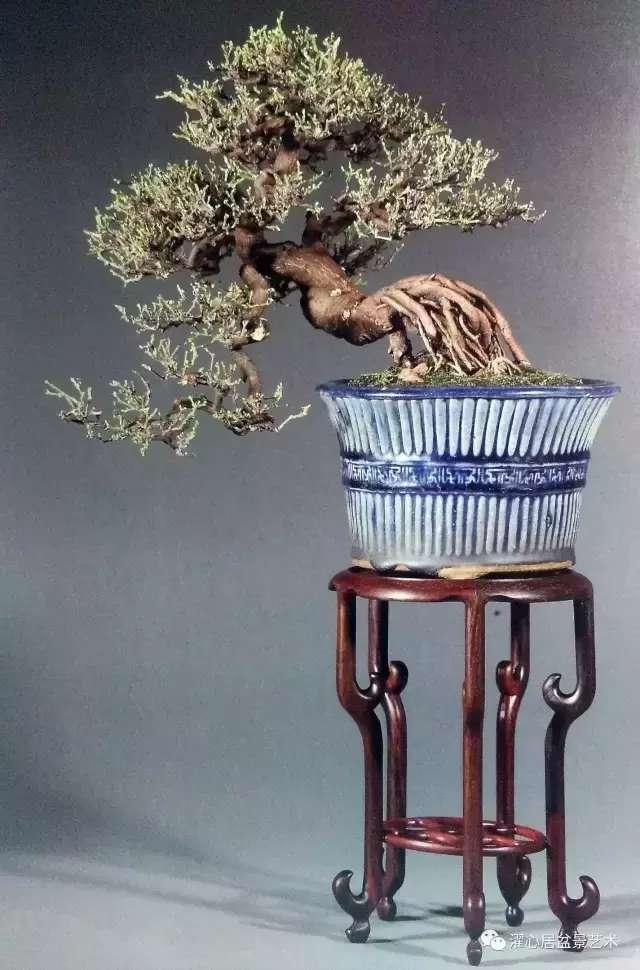

微型雀梅《盆小天地大》(中間作品)作者:黃就偉

盆小天地大,景微草木深

——賞黃就偉微型雀梅盆景

近年我國盆景逐步趨向大型化和商業化,已很少見到成功的小型和微型盆景作品,特別是技藝精湛的成熟精品更是難得一見。而黃就偉先生這盆雀梅微型盆景作品則給人眼前一亮的感覺。

它雖沒有高大雄偉的身軀,身高不過十五公分,在展覽中與其他大型盆景一起顯得那麼細小,甚至毫不起眼,不合時宜。但它卻吸引了眾多觀賞者的目光,引起人們的品評讚賞。它為何有如此的吸引力?我想原因無非有二:一是近年人們看大型盆景多了,好的小型和微型盆景有久違的感覺;二是其技藝精湛,確有過人之處。

盆景本來就是濃縮大自然的一門藝術,所謂「咫尺千里」,在方寸之間能表現參天複地之意。而真正的盆景藝術家正是濃縮大自然的高手。雖然盆景大有大的長處,但從藝術上和根本上來說,盆景並不以大取勝。這盆微型作品雖然細小,但它卻能以小見大,於微見著,給人以百年古樹的觀感。它為嶺南盆景傳統的矮仔大樹造型,皮呈褐色,頭形爪根,樹幹曲折,迴旋結頂,且層次布局合理,枝托收放自如。摘光葉子後,露出勁枝密爪,更顯蒼勁老態。它儼然大樹縮影,飽經歲月風霜,依然生機勃勃,雄風依舊,體現了千年古樹的恢宏和氣度。此情此景,居然通過不過一拳之大的樹景表現出來,使人不得不嘆服作品的魅力和作者的匠心。

這盆作品之所以能達到如此的效果和境界,與作品表現出來的技藝精細和一絲不苟是分不開的,所謂「於細微處見精神」!有人看不起小型和微型盆景,以為小、微型盆景創作並不難。其實這是一種誤解或無知。有過製作經驗的人都知道,製作一盆普通的小、微型盆景可能不難,但要創作一盆精品則不容易。這盆雀梅盆景作品,據作者介紹,是用一棵小商品盆景淘汰的小樹頭栽培的,作者花了六、七年的時間,運用蓄枝截幹的技藝手法,年復一年,反復蓄剪,精雕細刻,才有如此的效果。樹胚雖小,但身幹和枝托都是逐節剪蓄而成,方能一波三折,蒼勁有力,使其顯得樹小老相。特別是細枝細爪的剪蓄處理,更是一絲不苟,馬虎不得。它體現了作者精湛的技藝和深厚的功力。個中功夫,也不是人人都能體會和達到的!

(黃就偉盆景欣賞)

紅果《風骨猶存》

榕樹水旱景《海闊任翱翔》

雀梅《嶺南雙雄》

山桔《俯瞰春秋》

來源:www.toutiao.com