你有多久沒有從頭到尾破關一款遊戲了?

除了那些流程只有幾個小時的獨立遊戲,還有一些沒有結局的對抗類遊戲或者是網遊,不少人都很難再像從前一樣,老老實實坐在螢幕前幾十個小時了。

當然,這一方面是因為我們學習/工作/生活壓力越來越大,沒那麼多時間玩遊戲造成的;另一方面,是不是人們選擇遊戲的標準也在發生變化呢?

1

玩家對於遊戲的喜愛,銷量是最直觀的反應。儘管某些遊戲大賣上千萬份,實際能跟著劇情從頭走到尾的玩家,卻並沒有想像中的那麼多。

結合我們身邊的一些例子來看,很多人可能都會有這樣的疑問:究竟有多少人能破關一款劇情向的3A遊戲呢?

以一些最近口碑不握的單機遊戲為例:

出貨量超過2300萬套,MC評分97分的《碧血狂殺2》的通關率目前是24.5%

《漫威蜘蛛人》的通關率達到了51.3%已經算很非常不錯了

很多人把《底特律:變人》當做電影來看待,但是也有超過三分之一的玩家沒有看到結局就棄坑了

相比之下,《血源詛咒》這種比較考驗操作的遊戲通關率更低

造成遊戲通關率低的原因非常多,蜘蛛人也好,碧血狂殺2也好,它們的確在故事的深度和敘事上做得不錯,但是它們都太長了,事實就是很多人玩了一個開頭就爛尾了。

CNN早年曾做過一項調查,實際上一款遊戲通常只有10-20%的玩家可以玩到最後的結局。

如果通關率超過30-40%,那麼開發團隊就會開始慶祝了,因為這樣的數字意味著他們做出了非常具有吸引力的內容,而且整個遊戲體驗也十分流暢,但可以達到這個基準的遊戲並不多。

有多少人看過《碧血狂殺2》最後的通關畫面?

不過,並不是所有玩遊戲爛尾的人都會因此給遊戲差評,一方面是受個人因素所限,另一方面,遊戲系統的設計方式也很重要。

這並非是指責遊戲設計得不夠好,玩家通常在遊戲開篇了幾個小時之內,就掌握了遊戲的絕大多數核心要素。

遊戲時間月短的人,會越看重遊戲前20%的內容,如果製作人不能在開頭很快地抓住玩家的心,那麼就會流失絕大多數的玩家。

但是在體驗過緊張刺激的開頭之後呢?很多遊戲都難逃走向「平淡」的命運。

有一種觀點認為,大多數玩家在遊戲通關之前就放棄了,因為現在大多數遊戲都過於依賴過場動畫/新武器/新技能來讓玩家保持新鮮感,這些外力才是驅使玩家走到終點的最大動力。

但是玩家們一旦在開頭幾個小時之內掌握了遊戲的核心玩法,其中不少人就會覺得自己「已經完成了整個遊戲」,這些核心玩法之外的東西擠壓了遊戲的精髓,讓它們變得沒有以前那麼重要。

越來越複雜的技能樹,表面上是為了讓玩家們獲得成長的自由度和快感,但是同樣會「強迫」玩家們在刷等級,研究技能效果和探索路線上花費大量時間。

有的人會因為蹩腳的故事劇情而在剛開始就棄坑,但更多人則是因為遊戲系統設置上的缺陷而放棄了對劇情的探索。

所以拋開個人原因,玩家並不一定是對敘事性的單機遊戲失去了興趣,而可能是這些遊戲一點都不好「玩」。

這些看似低破關率的單人劇情遊戲,並不能證明這種類型的作品不再受歡迎,或許只是在遊戲內容的側重點上出了問題。

《碧血狂殺2》慢條斯理的敘事節奏是這樣,《秘境探險4:盜賊末路》裡沒有止境的攀爬和跳躍同樣如此。

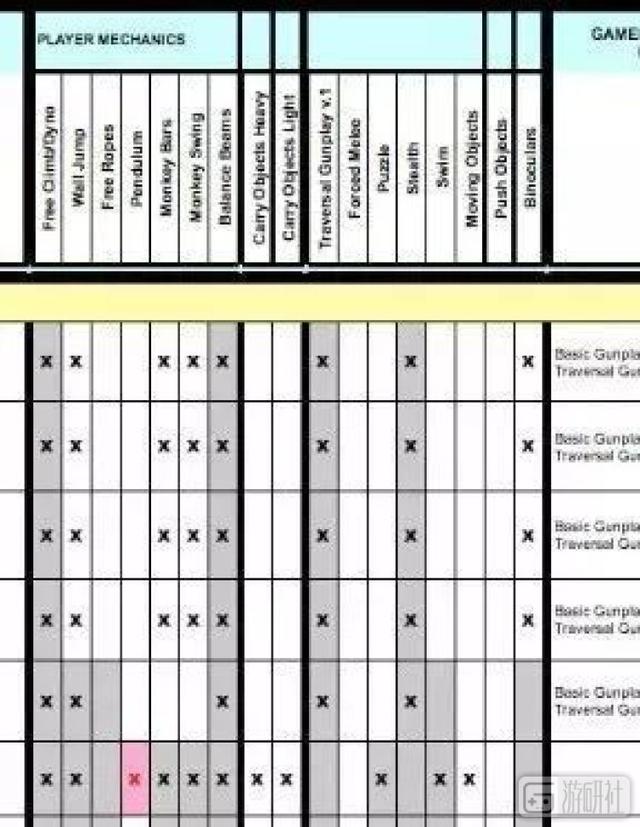

網上流傳的《秘境探險2》關卡設計圖,可以看到每一章有多少攀爬,射擊元素都是有一定比例的,但到了《秘境探險4》的時候,頻繁的攀爬和射擊則越來越讓人昏昏欲睡

有的玩家會傾向於那些永遠沒有結局的遊戲,因為這可以讓他們的瑣碎時間得以填充,同時也不必在遊戲裡惦記將來會發生什麼。

但仍然有許多玩家,就像期待一部好電影一樣,對於一個擁有好故事的遊戲同樣保持興趣。

2

站在製作人的角度,關於單機劇情向遊戲是否過時,每個人的態度也並不相同。

Amy Hennig是一位在遊戲製作一線活躍了十幾年的老兵,《秘境探險》系列正是誕生在她的手上。

作為近幾年最受歡迎的單機遊戲之一,用秘境探險的例子來討論「敘事性單機遊戲是否走向了死胡同」這個話題非常合適。

年初,在拉斯維加斯舉行的DICE峰會上,Amy Hennig接受了外媒Venture Beat的採訪。

採訪中最吸引人的地方在於,這位遊戲編劇認為,像《秘境探險》這樣的遊戲如今已經很難再吸引發行商的興趣了,換句話說:

「如果初代《秘境探險》在現在發售,我不認為它能夠活下來,雖然它曾為這個系列打下了基礎。」

這樣的表述並不意味著Hennig認為敘事性單機遊戲已經死亡,「只不過它們必須接受改變」。

做出這樣判斷的原因在於,以初代《秘境探險》來看,這種只有很短劇情的遊戲,一旦你完成了整個故事,就沒有其他的要素讓你體驗了。

這種單純的遊戲模式在近幾年得到了不斷的進化——即便是現在,那些仍然堅持單人故事體驗為主的遊戲,也比過去同類型產品擁有更長的主線,時間通常會達到20小時甚至更久。