7月8日,迪士尼發布了真人版《花木蘭》的首款預告片,瞬間點燃網際網路的聲浪。

在各種討論中,除了針對動畫版中李翔、木須龍等角色的更動外,另一個引起關注的變化則是《花木蘭》中大機率將不再保留歌唱片段。在動畫版《花木蘭》中,包括主題曲《自己》(中文版本由李玟演唱)在內的多首經典歌曲廣為傳唱,這個改編決定也令眾多原版粉絲大呼「毀童年」。

不過,將原本帶有「音樂劇」形式的動畫版改編為更具粗糲感的真人戰爭片,作為故事發源地的中國市場是一個重要的考量因素,因為歌舞電影在國內院線一直票房不彰。最近一個顯而易見的例子便是同樣由迪士尼出品的《阿拉丁》,在5月份公映後,《阿拉丁》票房最終報收於3.7億元人民幣,排在今年國內進口片10名開外。

另一邊,《阿拉丁》卻在一水之隔的日韓市場掀起一股歌舞「旋風」,分別排在當地年度引進片榜單的第1名和第2名,成為近期勢頭最猛的好萊塢電影。事實上,《阿拉丁》在亞洲其他的成熟市場也展現出不俗的勢頭,例如中國香港/台灣、新加坡都闖入年度總榜前三甲,凸顯歌舞電影廣泛的觀眾緣。

《阿拉丁》在日韓市場掀起一股歌舞「旋風」

毒眸發現,不僅是近期的電影,歌舞電影似乎從來沒有在中國火起來過。已經是全球第二大電影市場的中國,觀眾為什麼不喜歡看歌舞電影?

歌舞電影淵源

歌舞電影的誕生與有聲時代基本同步,可謂歷時久遠。

首先需要先釐清歌舞電影的概念。根據Wikipedia的定義,歌舞電影又稱「音樂劇影片」(英文為Musical film或簡稱Musical),特指「由角色演唱的歌曲交織在敘事中,有時還伴有舞蹈的電影類型」。另據BOM的注釋,歌舞電影中的「角色在沒有螢幕上或螢幕外音樂源的情況下,或在音樂會或錄音室以外的環境中,(會)爆發出歌曲」。

因此,歌舞電影與音樂(主題)電影具有顯著不同,後者通常聚焦於演唱會或音樂行業本身。另外,以真實人物為原型的音樂傳記電影也單成一類,例如《波西米亞狂想曲》、《衝出康普頓》等近年大熱的作品,同樣自成體系的還包括由印度出品的寶萊塢歌舞片。

隨著有聲技術的出現,在原有由舞台進行表演的音樂劇基礎上,經由影像化而自然發展出了歌舞電影。在這一新類型中,不僅歌舞的布景更加豪華,連場景也不局限在劇院中,因而大大拓寬了表演的範圍。

在這個過程中,歌舞不再只是充當助興烘托氣氛的背景,而是逐漸發展出有別於劇情片的敘事結構,最後成為一個獨立的電影類型。當時好萊塢的大片廠便迅速跟進,僅在1930年就製作了超過100部歌舞電影,此後多年成為風靡一時的潮流,同時影響力進一步輻射到歐洲等發達市場。遺憾的是,由於早期好萊塢的數據統計尚未完善,許多歌舞電影的票房數字已不可考。

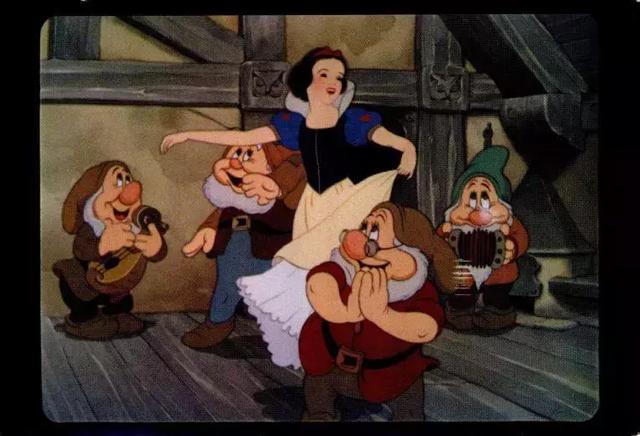

上世紀30年代到50年代被視為歌舞電影的「黃金時代」,連迪士尼出品的首部動畫長片《白雪公主和七個小矮人》(1937年上映)也有著鮮明的歌舞元素。

《白雪公主和七個小矮人》(1937年上映)

進入60年代後,雖然由百老匯舞台劇改編而來的《西區故事》(4365萬美元,未考慮通貨膨脹,下同)、《歡樂滿人間》(3100萬美元)和《窈窕淑女》(7200萬美元)等經典歌舞電影作品接連問世,但歌舞電影不再是吸引主流觀眾的保證,產量較之高峰期出現大幅下滑。

不過意外的轉機出現在真人領域之外:1989年,迪士尼動畫的「中興之作」《小美人魚》正式公映,不僅斬獲超過2億美元的全球票房,電影中多首歌曲還獲得極高的傳唱度,並為艾倫•曼肯贏得「最佳原創配樂/歌曲」的兩座小金人(後一榮譽與霍華德·阿什曼分享)。

隨後一批曾有過音樂劇經驗的配樂人紛紛為動畫電影創作了歌曲,並在多屆奧斯卡上斬獲相關類別的提名和獎項。隨著《美女與野獸》(全球4.25億美元)、《阿拉丁》(全球5.04億美元)和《獅子王》(全球9.68億美元)等動畫的熱賣,歌舞電影也迎來了和動畫電影結合的另一種形式的「新生」。

也因此,即便進入CG技術製作的時代,迪士尼的動畫電影中仍經常保留歌舞唱段,如2010年之後發行的《魔發奇緣》(全球5.92億美元)、《冰雪奇緣》(全球12.76億美元)和《海洋奇緣》(全球6.43億美元)等,這也成為迪士尼動畫和皮克斯的一個明顯區別。

《冰雪奇緣》(全球12.76億美元)

在迪士尼開啟動畫「真人化」的改編方向後,原本就在動畫中扮演關鍵角色的歌曲也完成翻新,從而為重拍的真人版帶來鮮活的歌舞元素,這正是此番《阿拉丁》熱賣的重要背景。

歌舞電影在亞洲

作為歌舞電影的發源地,北美市場自然是最重要的票房產出主力;不過受限於早期數據的不完整性,在BOM統計的真人歌舞電影北美排行榜中,基本上以近年來問世的作品為主,包括《美女與野獸》(5.04億美元,年度第2)、《阿拉丁》(3.21億美元,年度第3,上映中)、《馬戲之王》(1.74億美元,年度第18)和《歡樂滿人間2》(1.71億美元,年度第18)等,只有《油脂》(1.89億美元)和《芝加哥》(1.7億美元)的出品時間在15年以上。