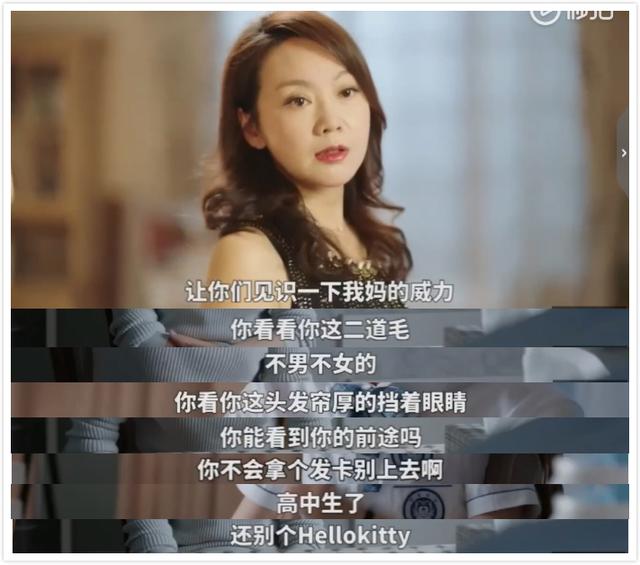

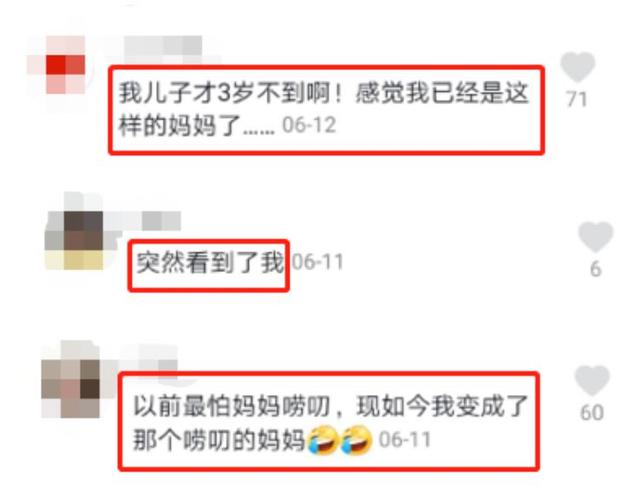

電視劇《少年派》正在熱播,閆妮扮演的媽媽形象引起不少共鳴。她對青春期女兒的日常生活各種嘮叨讓不少網友驚呼:

我也是這樣的媽媽。

突然看到了我。

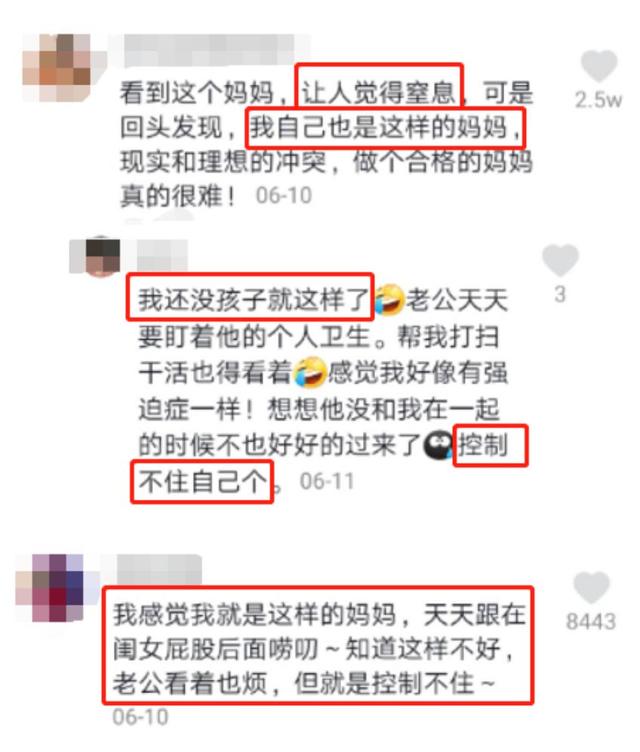

但驚呼完,網友們也承認,「這樣的媽媽讓人窒息」,但就是「控制不住自己」。

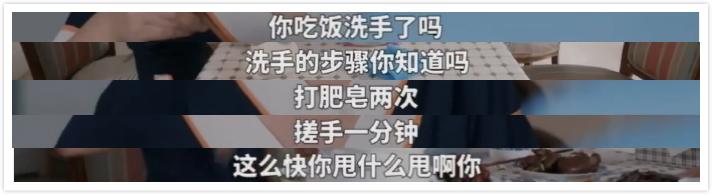

真是同一個世界,同一個媽。前不久也看到演員孫儷叫孩子洗手也要催八百遍,看來做媽媽的都忍不住要嘮叨孩子。

孫儷微博

01,孩子的問題,主要是父母的情緒問題

我也是這樣一位媽媽。從女兒幼兒園大班下學期開始,我對她嘮叨、發脾氣明顯多了起來,主要是為女兒學舞蹈的事。

這學期舞蹈班換了老師,她不適應這個老師嚴厲的風格,上課經常走神,該學的都沒學。課後在家練習時就都不會,得由我跟著老師發的視頻先學,學會了再教她。

一方面我不太認可老師的教學方式,跟老師談過,另一方面,我對女兒的不爭氣也很生氣,有時她對新內容真是一概不知。這樣,我教她時就免不了發脾氣。

而這種不滿情緒也傳染到生活的其他方面,我對她不收拾玩具、不講衛生等毛病也嘮叨很多。

可是脾氣發多了,最直接的後果就是,女兒變得畏畏縮縮,說話、做事都小心翼翼,沒有了自信,也不像以前那麼可愛了。

我開始意識到,女兒身上表現出來的問題,都是我的情緒問題,該控制自己的脾氣了。

很多時候我們都認為,嘮叨是為了孩子好啊,發脾氣是恨鐵不成鋼啊,又沒惡意,為什麼孩子就是不懂事呢?

這其實是沒有意識到情緒的殺傷力,嘮叨時,我們無形之中就傳遞出了焦慮、擔憂和煩躁,讓孩子厭煩逆反。如果嘮叨一兩句沒用,很容易上升為吼叫,這種情緒爆發無疑讓親子矛盾升級,嚴重時孩子可能做出一言不合就跳樓等極端的事。

那麼,怎樣控制我們的情緒呢?

克制、忍讓、體諒孩子這類老生常談、心靈雞湯我們聽過不少了,這些主張的是「強忍」,是很難做到的。

其實我們不需要強忍,而是需要用理性情緒來應對。

02,理性情緒行為療法(REBT)

理性情緒是美國著名心理學大師阿爾伯特·埃利斯提出的概念。他創立的「理性情緒行為療法(REBT)」為無數人解決了不良情緒帶來的困擾,也被世界各國的心理治療界奉為必讀課程。

什麼是REBT呢?

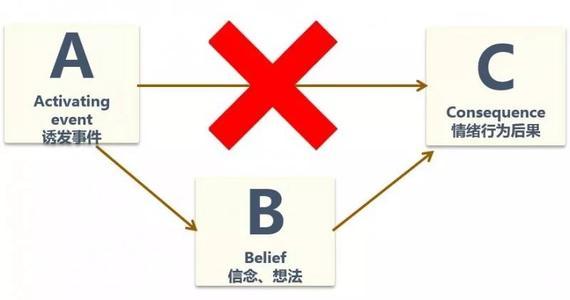

在《控制憤怒》一書中,埃利斯提到情緒的ABC公式:A x B=C,A是事件,B是我們對事件的看法(觀念),C是情緒或行為結果,這裡指的是我們的憤怒情緒。

情緒ABC理論

埃利斯指出,我們的憤怒情緒,不是由外界A引起的,而是由我們自己內心的觀念B引起的。

例如,孩子在牆上塗鴉,有的父母看了生氣,有的不會。這是因為父母對孩子畫畫和牆壁整潔哪個更重要的看法不同,如果認為牆壁畫亂了沒關係,孩子自由繪畫更重要,就不會生氣。

公式里,A是不能改變的,B是個變量,B的大小決定C情緒的大小。比如上面孩子塗鴉的例子,如果是潔癖父母,顯然更不能接受。

由此可見,情緒是我們自己製造的。當我們對孩子說「都是你惹我生氣」,「你要把我氣死了」這些話時,其實是讓孩子「背鍋」。

這麼說你可能有疑惑了,難道我不該生氣嗎?我著急出門上班,看到孩子磨磨蹭蹭難道不該生氣嗎?這種反應不正常嗎?

當然不是。遇到不好的事情,自然有負面情緒,這時人之常情。像悲哀、遺憾、迷惑、煩悶等,這些都屬於理性的負面情緒。

但超過這個限度,產生抑鬱、憤怒、焦慮或自我厭惡,就是非理性的了,屬於毀滅性情緒。所以,它們的區別就在於「度」。

REBT的核心就是用理性觀念替代非理性觀念,把情緒控制在理性範圍內。

03,控制憤怒的思維方法:轉變觀念

既然情緒是我們自己製造的,那就也完全可以由我們自己來控制。

那麼,怎麼控制呢?

首先,我們要知道哪些想法是過度的。

過度有的幾個表現:比如主觀,如「因為我希望孩子優秀,所以我一定要孩子做好每一件事」;

比如絕對化,如「孩子必須成績好」,「孩子必須聽話」;

比如貼標籤,如孩子反應慢一點,就認為孩子笨,不聰明;

比如誇大,就是習慣性地放大不利事件的影響,把小事情看出災難,如孩子高考失敗,認為孩子這輩子都完了。

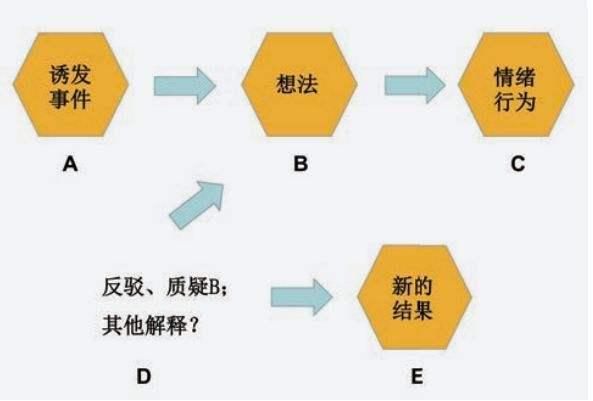

知道了這些過度的想法,當我們感到憤怒時就好辨認。先反問一下自己,我現在是怎麼想的,是什麼看法讓我生氣的?這個反思的過程,稱為D,質疑。

情緒ABCDE模型

如果發現自己的看法過度了,接下來就是反駁。比如上面提到的「孩子高考失敗,一輩子都完了」可以這樣反駁:一輩子那麼長,不是一次高考決定的,人生也有許多路可以走。

非理性的想法被推翻後,理性的想法就回歸了,這一步稱為E,建立理性的觀點。理性的觀點就是,一些不如意的事情發生了,我們當然有理由失望、難過,但同時也要明白,這遠遠不是生活的全部,不能全盤否定。