作者:把噗(已授權)

1.

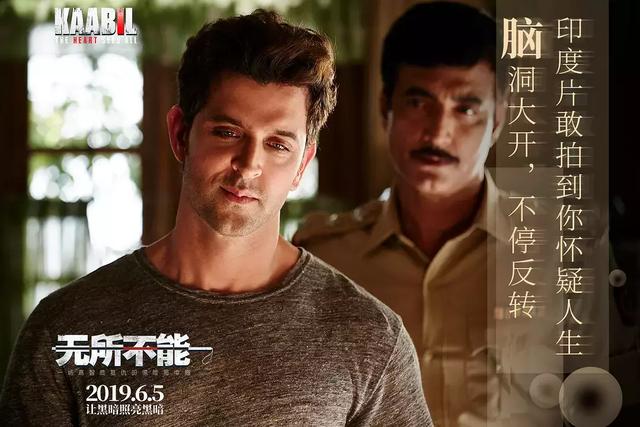

不少影迷評價《無所不能》是「《調音師》與《一位母親的復仇》的結合版」,恰如其分。整個故事簡單地講,就是盲人復仇的故事。導演用了不少類型片的敘事模式,來讓電影變得好看。一開始,觀眾可能以為電影講盲人相愛的故事,甜蜜、溫馨,因盲人這一弱勢群體的設定變得更加動人。

但緊接著,劇情急轉直下。浪漫的愛情故事遭受磨難,女主角被反派力量姦污至自殺,男主角踏上了艱難的復仇之路。

電影類型迅速切換到充滿暴力和血腥的犯罪復仇片,與前面溫情感人的愛情片形成對比。這不正是印度電影的特點?極盡誇張之能事,怎麼直接怎麼來。

這些看起來過度逾越生活常識的橋段之所以能被人接受,原因在於印度獨特文化背景的加持。就如前半程數次出現的歌舞段落,冗長而無必要,卻早已成為印度電影的標配。

如果一部印度電影沒有載歌載舞的段落,簡直讓人疑惑這還是不是一部印度電影了。

印度電影正是運用類型片行之有效的敘事模式,走出自己的一片天地。

2.

《無所不能》之所以「好看」,還有另一層原因。

整個故事其實是典型的「好人受難」,這不只是《聖經》中《約伯記》的敘事模式,同樣也是古希臘悲劇的敘事套路。尤其是後者,影響深遠。在某種程度上說,《無所不能》是一出現代悲劇,人物和故事都能在古希臘悲劇中找到原型。

古希臘悲劇講的是人在不公命運下遭受苦難,主人公為了顯示自己作為人的尊嚴抗爭命運的故事。即便這種抗爭一開始就註定失敗,主人公仍然不會放棄。

正是在自覺選擇走向隕滅的意志中,「悲」的意義和價值體現了出來。

現代的悲劇不可再講什麼命運,因為這是眾神退去的時代。現代悲劇之所以還能稱為悲劇,原因在於人繼續捍衛他的尊嚴。

如果說希臘悲劇中的角色面對的是不可知的命運,那麼現代悲劇中的人面對的則是不可見的權力。

《無所不能》的男主角羅漢,善良溫情,有著美滿婚姻,除了眼睛看不見外沒有任何缺點。甚至由於眼瞎,他額外發展了自己的聽覺能力,從而比常人更能判斷危險和適應現代生活。

這雖然是電影創作者一廂情願的設定,但不可否認羅漢自一開始便是十足的好人,而且被當做潛在的英雄塑造。

3.

羅漢緣何要遭受苦難(妻子被姦污至自殺),這是無法探問的。

俄狄浦斯為何跌入「殺父娶母」的厄運,同樣沒有解釋。這只能認定為是「好人受難」的邏輯使然,來引發觀眾身上的悲憫與恐懼,從而讓他們的精神得到凈化(悲劇的目的)。

羅漢面對的不再是命運,而是強大的權力。是議員與警長的勾結,如同密密織就的天網,將他隔身在外。權力有其運作邏輯,這是作為普通人的羅漢無法探問也無法知道的。

最開始,羅漢嘗試通過法律手段來尋求正義,但很快,他便發現權力之間互有勾結的關係。

在正義無法通過合法手段得到伸張的情況下,羅漢只能逾越過法律,依靠自己的力量與仇人單打獨鬥。

羅漢的復仇一方面是為妻子雪恥,另一方面也是顯示自己作為人的尊嚴——電影中數次出現了羅漢受辱的場景,不是沒有原因的——尊嚴對於盲人來說更加珍貴。

這是悲劇的邏輯,也是英雄誕生的法則。不同的是,悲劇中的命運抗爭不過,主人公知道並毅然選擇走向毀滅。這種主動姿勢捍衛了人的尊嚴,像是對命運的無情嘲諷。現代悲劇因為眾神不再,外界的強力成為不可抗拒之物。

如《無所不能》所顯示的,羅漢最後擊敗反派力量,成為一名英雄。

4.

片名「無所不能」有兩層意思。

第一層意思指男主角羅漢行動力上的「無所不能」,雖然眼睛看不見,但通過聽覺訓練,他可以比常人更為敏銳地發現新事物,注意到危險,完成日常家務和工作。

雖然有誇張嫌疑,但這是羅漢在電影後半部分一路開掛的必要鋪墊。

第二層意思是議員和警長互相勾結、聯合形成的官僚體系的「無所不能」。羅漢幾次訴求於法律都無果,說明看不見的權力非常強大,遠遠超越於個人力量之上。羅漢要反抗不能通過體系內部留出的假性權利,而要在法律之外通過自己的力量進行積極地抗爭。

這是個體與集體、個人與體系之間的差別,人既然無法直接對抗官僚,那麼通過詭計讓官僚內部產生質變,從而崩潰,便是可行的。