作者:把噗(已授權)

上世紀80年代末、90年代初,伊朗電影迎來了「新浪潮」。

兒童電影作為伊朗電影「新浪潮」亮出的重要招牌,在世界享有盛譽。伊朗最富盛名的導演阿巴斯·基亞羅斯塔米便是憑藉一部兒童電影(《何處是我朋友的家》)受到世界影壇的關注。

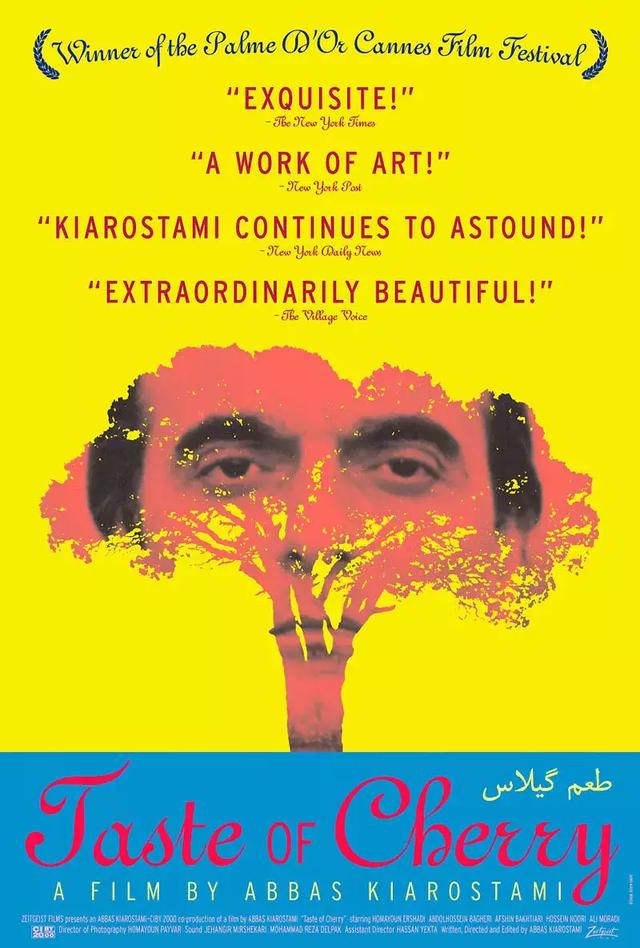

雖然阿巴斯此後的電影都頗具實驗色彩,遠離了兒童電影的類型範式(如《櫻桃的滋味》《十段生命的律動》)。

但其他伊朗電影人自覺地接過阿巴斯舉起的旗幟,將伊朗兒童電影發揚光大,其中最重要的一位幹將便是馬基德·馬基迪。

伊朗電影之所以能發展出獨具特色的兒童電影類型,並將其變為民族電影的代表,與伊朗嚴苛的審查環境有關。1979年伊朗發生「伊斯蘭革命」,霍梅尼建立伊斯蘭政府,之前開放的巴列維王朝被推翻。文化審查政策加劇,甚至出現了男女不能同框的無理規定。

在這種條件下,伊朗電影人充分發揮創造潛能。既然諸如愛情婚姻、社會弊病等與人息息相關的東西不能觸碰,那麼兒童總可以被表現吧。

講述純真美好的兒童故事,不僅與審查不相違抗,還能從中折射人性的根本,可謂一舉兩得。這便是為何伊朗電影在上世紀90年代後產生了如此多兒童電影的原因,並且一直延續至今。

如今,伊朗已沒有當年那般嚴苛的審查規定,不少曾經不能被表現的題材與內容都可以表現,但仍然困難重重。稍有違規,便有可能影響到導演的電影生涯。比如伊朗著名導演賈法·帕納西就因為在2010年創作了不符合當局意圖的內容,被判處6年有期徒刑,並要求20年內禁止拍電影、寫劇本或接受任何國內國外媒體採訪。

但伊朗電影人總有法子來反抗無處不在的強大權力。賈法·帕納西即便被禁止拍片20年,仍然在2011年拍出了《這不是一部電影》,此後陸續有三部電影面世:2013年的《閉幕》、2015年的《計程車》和2018年的《三張面孔》。這些電影都是賈法·帕納西偷偷拍攝,然後託人帶到國外的電影節放映。

另一種反抗審查的辦法是到國外拍電影。像著名的伊朗導演阿巴斯·基亞羅斯塔米有幾步劇情長片便是在伊朗國外拍的。

《合法副本》拍攝於義大利,《如沐愛河》拍攝於日本,還有那部因猝然逝世未能完成的《杭州之戀》,本來計劃在中國拍攝。

與阿巴斯·基亞羅斯塔米在伊朗國內具有同等影響力的莫森·瑪克瑪爾巴夫,拍攝足跡在新世紀初便開始遍布亞洲各地。比如在伊拉克拍的《坎大哈》、在塔吉克拍的《性與哲學》、在印度拍的《心靈印記》、在喬治亞拍的《總統》……及至近幾年在國際影壇最為炙手可熱的伊朗導演阿斯哈·法哈蒂,也跑去其他國家拍過電影,《過往》在法國拍攝,《人盡皆知》在西班牙。

馬基德·馬基迪是「域外拍片」這種潮流的最新成員,《雲端之上》是他在境外拍攝的第一部長片。「域外拍片」也使得馬基德·馬基迪走出了兒童電影的條框,將觸角延伸到更廣的領域,開始直接觸及尖銳的社會問題。