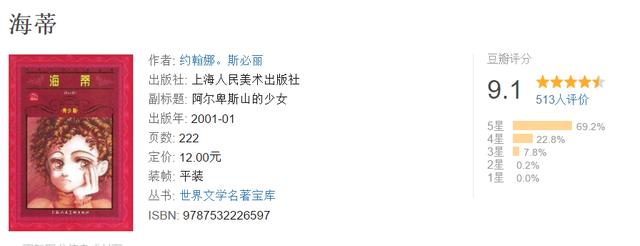

近期評分最高的電影是德語電影《海蒂和爺爺》 ,目前豆瓣高達9.1分,這不僅是近期的口碑之王,也超越了《海蒂》小說此前的改編版本。新版的《海蒂和爺爺》選角極為精準,與原作的貼合程度絲毫不遜色於1937年的秀蘭·鄧波兒 。

這部電影能獲得這樣的口碑其實是預料之中的事。筆者認為這倒不是因為電影的拍攝技法有多好、劇本改編得有多精要,更多是原作精神和演員選擇的加分,以及電影攝影對阿爾卑斯山田野景色的呈現,如夢似幻,讓觀眾更直觀地理解了原作中海蒂對故土的懷念之源。

《海蒂和爺爺》改編自瑞士女作家約翰娜·斯比麗所著的兒童小說《海蒂》,出版於1880年,分為《海蒂的學習和漫遊歲月》和《海蒂學以致用》兩部,分別講述海蒂的成長歲月和幫助克拉拉重新站起來的故事。

在談論這部電影之前,我們不妨先了解一下原著小說的一些面貌——《海蒂》之所以能夠流傳百年,筆者以為是其作為兒童文學的純粹,這本小說包含了滿滿的善意和溫柔,個性十足、極其生動的人物,以及作者熱情洋溢的對阿爾卑斯山和田園美景的介紹展現。

作者對這種田園生活是稱讚的。在她的筆下,羊奶肉腸這些原生態的食物加上野外的自由世界有著治癒人身心的作用,海蒂與爺爺、克拉拉的關係也在這個世外桃源中得以互相走向美好。

「美好」是《海蒂》這部作品的整體風格,而非對單一的某個情節的詮釋。

從這個角度來說,《海蒂》將自己兒童文學的理念發揮到了極致,閱讀的孩子們肯定能體會到這部作品的善意——我們會感動于海蒂逐漸軟化爺爺飽受傷害的心;會激動於克拉拉重新站立起來;會對睿智開明的克拉拉奶奶油然而生尊敬之心;也會發現管家、醫生身上的有趣善良。

當海蒂最終帶著軟麵包給彼得奶奶吃時,孩子們肯定也會被這種愛所感動。

筆者對這部小說是有著很強的個人情感的。在筆者十餘歲時,曾經從鎮裡面的圖書館借到一本青少版的《海蒂》,反覆看過多次,至今在家裡還留著一本。

筆者甚至認為,這本書對我道德觀念的影響、對善良與惡的選擇是有著積極意義的。

當然時間已過百年,從今天看來,小說《海蒂》當然是有局限性的:

《海蒂》代表了一百多年前歐洲對兒童教育的看法——首先這是一部受基督教影響極大的小說,這本書虔誠到令人感動,爺爺的結局選擇、牧師的形象無不如是。許多受限於當時社會背景的對話也顯然略有一些不合時宜,同時,書中所描述的貴族紳士階級的善意也不太具有普遍性。

首先,筆者認為《海蒂與爺爺》最為成功的一點在於選角和造型。這部電影中的角色幾乎全部與筆者想像中的形象接近,導演巧妙地抓住了人物身上微小的「立足點」——

海蒂的滿頭卷髮和陽光美好的咧嘴大笑;蒼白、金髮、瘦弱、美麗的克拉拉;爺爺髒兮兮的鬍子和粗中有細的性格;長相有些村蠢的彼得……還有男僕、克拉拉奶奶、女管家等角色也同樣豐滿立體,有趣。

從電影畫面來看,這版更是巔峰,湛藍的天空和一望無際的草地,鋪灑在地面的深藍湖泊倒映著群山巍峨,色調又極為清新亮麗,基本是無可指摘。

不僅如此,導演在鏡頭安排上也十分注重光影的轉換。沒有截圖,但觀眾是否記得海蒂剛到克拉拉家時,開門之際門內與門外的光影強調——

導演的鏡頭刻意將大門之內的黑暗誇張化,以渲染出一種陳舊、守序、沉重的氛圍;而海蒂不斷試圖開窗帶來光明,其實也是她對這個家潛移默化影響的具象化:

我們慢慢發現,一臉嚴肅的男僕和事不關己的女僕,最後都變得那樣有趣可愛,刻板的羅特麥耶小姐,其實也沒有那麼壞。

同時,這種光明也意味著自由與規則之間的矛盾。海蒂的思鄉困境最終變成了夢遊,她不斷走向大門將其打開,又不斷回到自己的房間。

從劇情和畫面的結合來看,《海蒂和爺爺》是一部非常精緻的電影,很適合在電影院觀看。

並且,電影也略去了原作的那種刻意強調的基督教影響,原作中的許多受限於時代背景的對話和情節也被刪去了。

這當然也有遺憾——爺爺、彼得奶奶與克拉拉奶奶之間有許多對話都是別具深意的,但電影沒有能夠一一展現,受限於100分鐘的片長,《海蒂和爺爺》只能專注於故事主線,也使得原作中頗具人性魅力的爺爺變得簡化了。但這也是沒有太多辦法的。

總之,這是一部沒有什麼架子的文學改編電影。我甚至覺得,這部電影作為家長帶著孩子去看是極好的選擇——因為原作的核心,那種極為純粹的光明和美好並未丟失,那種堅強、善意和柔和的情緒始終如一,加上幾近完美的景色呈現,能得到9分以上的高分也不奇怪了。