有時候,我會排斥一些電影,並不是因為這些電影不好,而是因為在這光影里,悲觀和痛苦幾乎要把我拖向深淵,比如說——

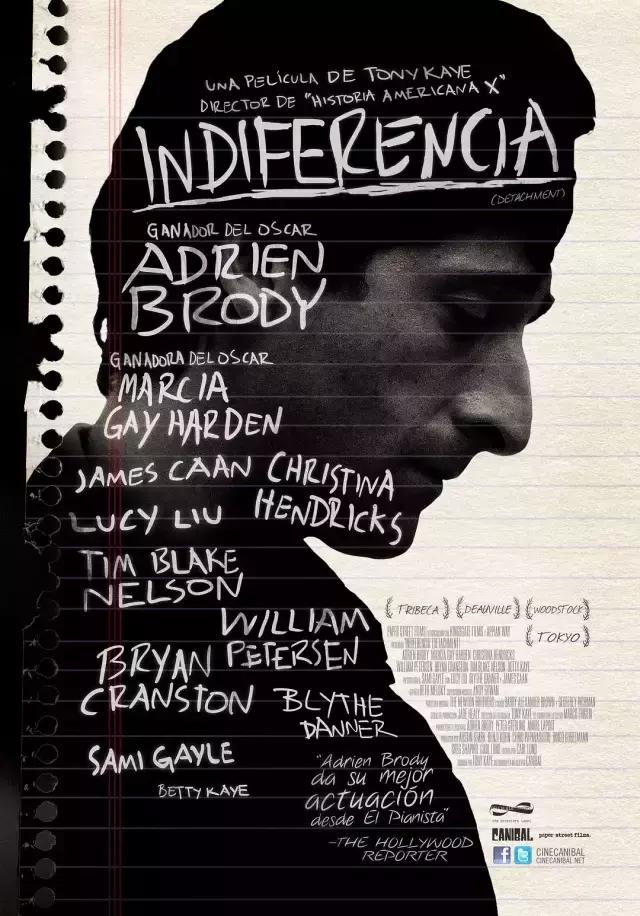

《超脫》

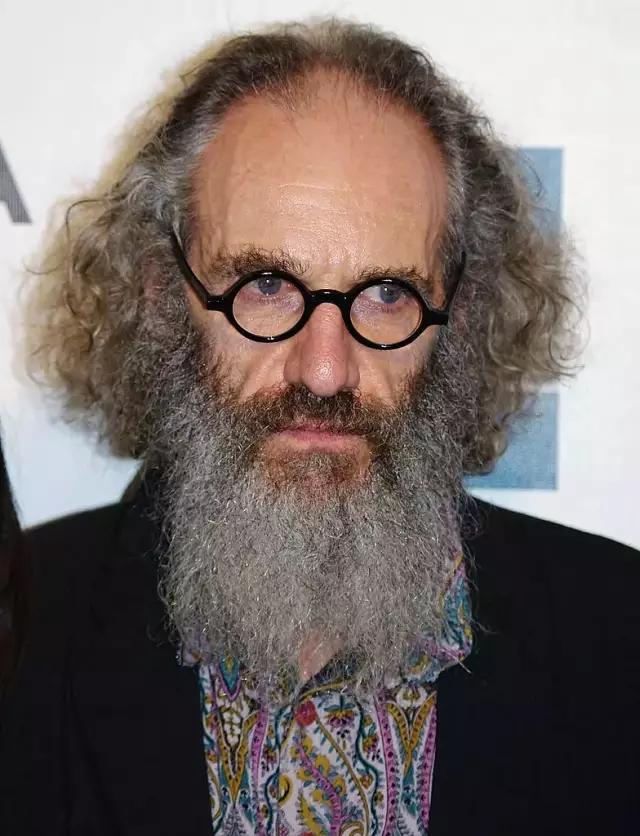

《超脫》的導演——托尼·凱耶是一個相對小眾的導演,他出生於英國,擅長紀錄片,除了《超脫》之外,他還有《美國X檔案》、《與毒共舞》等反應美國種族歧視、毒品泛濫等社會現象的電影。

托尼·凱耶小眾的原因,是因為他總是將鏡頭伸向那些被邊緣化人物和社會中的灰色地帶,而是不講述普羅大眾喜聞樂見的故事。這就有點類似於近年來香港電影視角的趨勢(比如今年的金像獎最佳電影入圍就有兩項電影描述的是邊緣人物的生活,陳果的《三夫》、李駿碩的《翠絲》)。

一方面托尼·凱耶是紀錄片導演出身,作品也或多或少更傾向於紀錄片的風格,另一方面因為他不是美國人,而是英國人。所以他在電影里,往往是以「局外人」的眼光,用一種審視的態度來面對他所要展示的美國社會問題。這也就造成了他的作品裡往往是沒有明顯的情感傾向,傳達出來的情感自然而然也就是淡漠的。

關於自己的風格和電影的職能,托尼·凱耶是這麼說的:

我並沒有要把自己的影片拍攝得具有某種特質,所以我也不明白為什麼有這麼多人認為我的影片很風格化。實際情況是,我只是希望把事情的真實面目展現給你看而已......對於我來說,鏡頭既是顯微鏡又是望遠鏡,它可以被用來研究一切關於人的事物,這就是我拍攝電影的一貫原則。

劇情片可以分為兩種,一種描述故事本身,一種描述人物狀態。大部分劇情片都是前者,因為在很多觀眾看來,講好一個故事是一部好電影的前提。但也不乏一些優秀的電影更偏向與展現角色狀態,比如說我們之前說過的科恩兄弟的《醉鄉民謠》。

偏向於角色狀態的電影,必然會導致電影故事性不足,劇情結構相對簡單,情緒和氛圍單一,所以這類電影往往在單位鏡頭裡加入超量的信息,用來彌補電影本身缺乏故事性的問題。

所以,為了避開這些直觀上的「單薄」,除了正常的敘事鏡頭,《超脫》還由其他三類鏡頭構成——

採訪鏡頭:可能是因為托尼·凱耶是紀錄片導演出身,他在電影里運用了大量的他擅長的類採訪鏡頭,這些鏡頭在電影里充當了「旁邊」,「總結」的職能。這些鏡頭的出現雖然能給電影帶來明晰的段落感,但是也沖淡了電影的故事性,給觀眾最直觀的感覺更像是在看一部紀錄片。

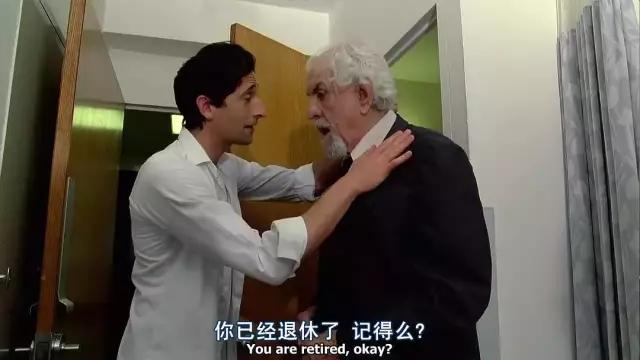

閃回:電影里有相當多的重複的閃回鏡頭,穿插在主角亨利情緒迸發的時候。初看時可能無法明白這些鏡頭的深意,實際上這些鏡頭揭開了電影里一個非常殘酷的真相——亨利的外公,其實也就是他的父親,他的母親和外公生下了他。

畸形的家庭結構給亨利帶來了巨大的傷害,這也就是為什麼,亨利最後送走了艾瑞卡,還因為同事薩沙誤解他的時候大發脾氣。在他的外公彌留之際,他也並非在扮演他母親,而是他早就知道這一事實。

與這些閃回鏡頭對應的情節,是亨利一直詢問他的外公有沒有記日記,他是希望在外公的回憶里得到關於這個事實的肯定,還是希望看到外公的懺悔呢?我們無從得知。

有趣的是,與敘事鏡頭裡的冷色調不同,閃回鏡頭往往是鮮艷的顏色和模糊的光線,這即是表明主角亨利「痛苦與溫暖同在」的經歷。

動畫鏡頭:電影里有很多小的動畫鏡頭,來分割故事和人物情緒,有點類似於我們之前說過的《和莎莫的500天》Fall in love with a...「bitch」~。這些小動畫往往給人最直觀的感受是非常「喪」的,透露出深深的無力感,與電影本身的感情基調十分相襯,但是拋開電影來看這些動畫還是非常有趣的:

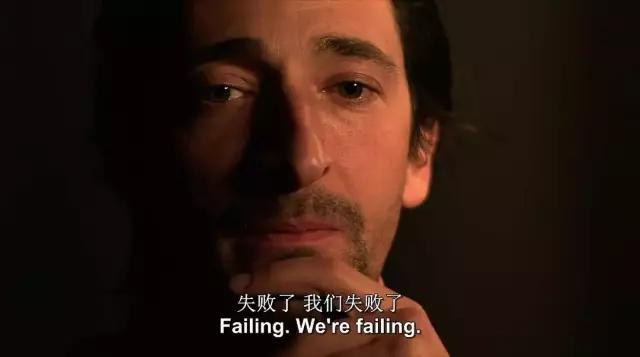

電影講述了主角亨利在一所學校任職一個月的故事,因為在崩壞的教育制度下,這些學生叛逆且不可理喻,他們揮霍著自己的時間和生命。亨利無力去討好這些孩子,更沒有辦法將他們從這種狀態中掙脫出來,因為他自己也沉浸在不可救藥的悲觀里。

表面上《超脫》講述的是教育制度的問題,可它真正吸引我的地方,是電影里每個角色深陷著的,無可救藥的孤獨。

亨利是孤獨的,他的童年隱藏著巨大的陰謀和悲痛,他背著這個秘密負重前行;學校里的孩子們是孤獨的,他們看不見前路,或是不被父母理解,唯一能繼續下去的就是揮霍青春;艾瑞卡也是孤獨的,她是整個城市裡最沒有安全感的人,只能用出賣身體麻痹自己。

他們都是大海里的荒島,即便生活在彼此周圍,依靠得足夠近,都無法交流,內心的孤獨切斷了荒島之間的聯繫。因為內心的封閉,他們只能選擇自暴自棄,或者隱藏內心的秘密,所以這些孤獨的人呈現出來的都是常人無法理解的怪異行為。

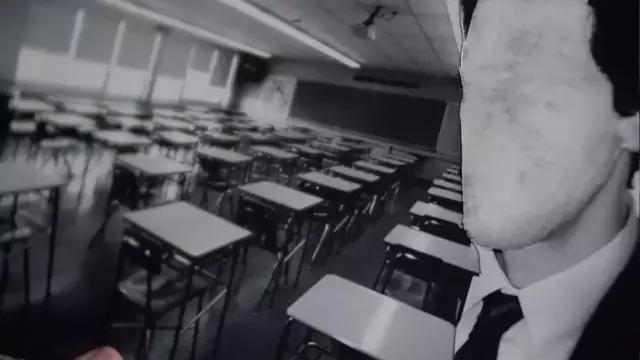

電影有一個畫面擊中了我——那是一張照片,一張由學生送給亨利的照片。照片上亨利成為了一個沒有五官的人,面對著空蕩蕩的教室。

這張照片實在是太巧妙了,亨利確實是那種將喜怒哀樂隱藏於內心深處的人,他的高度自律和喜怒不形於色使得他在學生眼裡成了一個「無臉人」。