第五代導演張藝謀用最樸實的技巧,執導出了充滿中國鄉土情味的,畫面精緻的電影 《活著》。細節的逼真,畫面的精美是他藝術手筆的特點。在這部有著強烈中國情節和大量中國元素包裹的鄉土美學中,蘊育了獨特的東方情調,以及色彩和符號的運用,都像一個個深深淺淺的腳印烙在觀眾的心裡。原著者余華在他的序言里說過:生活是屬於每個人自己的感受,不屬於任何別人的看法。電影《活著》的呈現則是將悲劇弱化了,它想向觀眾傳達的不僅僅是時代悲劇下人物命運的無常,更是在這一樁樁磨難中不滅的希望與生機,即使它星星點點不足為道,但置於人物,卻是活著本身的孱弱而堅強的意義。

從影片悲涼序樂引出的第一個鏡頭,是幽暗偏綠的街巷,迷霧質感的畫面奠定了大環境中小人物迷惘茫然的心境,影片剛剛開始就一把將觀眾拉進那個時代的漩渦中,非常有利於波折敘事和人物塑造的表現力。同時,光線感不強烈,大量的低調,軟調畫面折射了小人物在磨難中的脆弱和妥協。可見在一開始導演就明確地奠定了整部電影的情感基調和敘事走向。當然,張藝謀獨具的藝術特點還在於對形式化構圖的細緻追求,使得每一幀的鏡頭都是古色古味經得起考究的畫幅。影片多採用大景深,巧妙地避開了冗長的背景介紹和繁雜的敘事,目的是更清晰地將人與人,人與物,人與環境的關係展現在觀眾眼前。兩個小時的觀影時間,在大篇幅的平拍,客觀視點中,非但沒有使觀眾乏味,而是給觀眾不斷展現一種客觀冷眼旁觀的理性,是一種對底層人物的窺視感,真實感。大景別和特寫的呈現,透徹明了地將清末到改革開放後時代大背景的變遷融入到老百姓柴米油鹽的生活中去以及主人公福貴人格變化的表現,貫穿人物命運的時代風貌使觀眾如若身臨其境。自古美與悲劇格格不入卻又緊密相連,這才成就了電影藝術的奧義。

影片觀畢,油然而生的疏離感,這便是導演的用意所在。跌宕的情節卻採用了大量固定鏡頭的拍攝形式,確是對冷靜客觀的態度的貫徹。暗示了社會,生活,磨難對小人物的淡漠,大環境中世事變遷對生命的漠視,觀眾不得不以一種理性的態度去面對。即使影片已經對悲劇有所弱化,但從黑色幽默的表現方式里流露出的確也是反烏托邦式的悲劇本質。

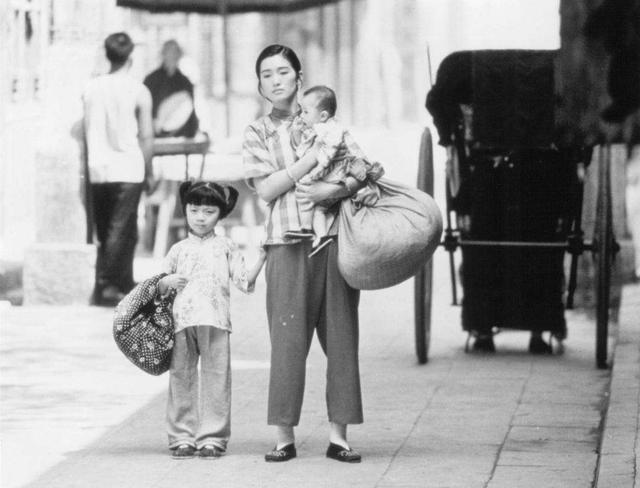

導演在選角上著實是下了功夫的,飾演福貴的葛優,實力派的老戲骨在人物的塑造上自然有過人的演繹能力,從塑造紈絝頹喪到老成有所頓悟的人格轉變中可見一二。同時演員本身具有的滄桑感,無力感為福貴這一人物增添了表現力。鞏俐飾演的家珍,典型的溫良中國婦女形象,被她那柔和端莊的面部特色支撐起來,人物也不再只是抽象的框架,而是栩栩如生的生命本身。兩個孩子—鳳霞和饅頭,令人心痛的懂事從天真美好的大特寫里體現,影片沒有直面描寫處於那種社會中孩子的不幸,而是通過正值青春美好的年齡與悲慘的命運形成巨大的反差。與原著不同的萬二喜,是樸實的寫照,在影片中被改編成跛腳,多是為了電影的美觀和和諧。起到推動情節作用的牛鎮長則是革命的紐帶,連結著上層的革命人和底層的老百姓,需要世故的人格和在刀尖上遊刃有餘的圓滑,但影片中的牛鎮長多了一份人文關懷,這是對磨難中老百姓的安撫也是現代社會的反省。

整部電影最大的亮點,是經歷磨難後到來的不是重生,而是更深的重傷害,死亡本身不具有極大的悲劇性,真正讓人感到可悲的是美好的事物被撕碎。而電影所想表達的,不是苟活,不是生活有多麼的悽慘,而是人物的希望和對美好生活的期盼,那份堅忍是打動觀眾的核心。結尾處那一窩小雞象徵著新的生命力,也是人心的美好期盼。原著中福貴對有慶說過的「雞養大了就變成鵝,鵝養大了就變成羊,羊養大了就變成牛。」在影片結尾饅頭反問福貴了「牛養大了會變成什麼」,福貴答到「牛以後就是共產主義啦」,導演對台詞的改編更加契合了社會大環境所坐擁的不可或缺的主導作用。皮影戲這一改編,是中國元素的成功的刻意改編。皮影戲咿咿呀呀唱的,隱喻了福貴顛沛的人生,較之原著的田地務農,更具電影的觀賞性和視聽體驗。綜上,原著之於電影,有其優越之處,電影之於原著,亦有其可圈可點之處。