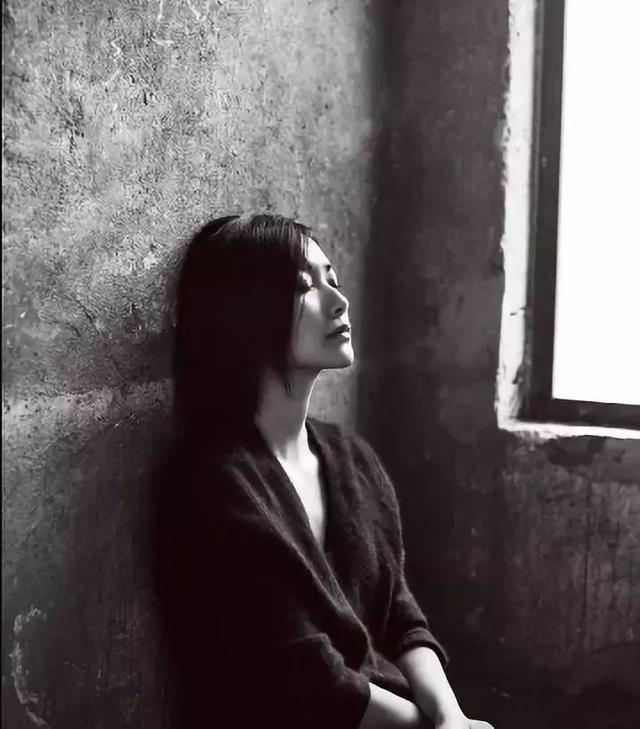

徐靜蕾

真正自由的靈魂,

永遠飽含天真地把自己活成最好的姿態。

說起四大花旦,除章子怡、周迅、趙薇,她真是個低調的特別存在——徐靜蕾。

歲月並沒有在徐靜蕾身上留下什麼痕跡,來到45歲,未婚未育,身上仍有散不去的少女感。

不僅在四大花旦中,即使放眼整個娛樂圈她都是那個「特別」。從沒徹底離開過這個圈子,但也沒熱切地扎進功名利祿里。

她身上最顯眼的標籤可能是「自由」二字。

不為外界言論所束縛,愛自己想愛的男人,拍自己想拍的電影,寫自己想寫的文字,做自己想做的事情……

「我對自由的要求,我覺得可能是我人生的第一要求。」

第1則

-家教嚴格,卻活出自己-

徐靜蕾家教嚴格,翻開徐爸爸當年做的育兒筆記,很小時候爸爸就要求她:

每天要學習英語1小時,毛筆字臨摹1篇,日記1篇,周日讀範文1篇,作業按時做,晨跑20分鐘,飯後散步30分鐘。

不僅如此,穿什麼衣服,學什麼技能,一切決定都是他說了算,徐靜蕾必須絕對服從。

他像大部分的父母一樣對女兒的一生有著完整的規劃與期望:上最好的幼兒園、最好的小學、最好的中學,然後出人頭地,功成名就。

但她並沒有按照爸爸的設想走下去。她的才女設定在最初也並沒有顯現。

當年她報考中央戲劇學院舞美系和中央工藝美院,都落榜了。於是上了一年實用美術課,準備第二年接著考。

結果學美術的過程中,她偶然認識了一個中戲舞美系的學生(現在挺有名的美術指導),他說你考表演系吧。

抱著試試看的心態,從沒學過表演的她,考試時她準備了一支很慢的舞,還沒跳完就被喊停。面試官問她能不能跳一支快點的舞蹈,她說不會,考官就讓她繞著教室跑了一圈。這一跑,還考上了。

說來有趣,她美術學了三四年,書法學了十幾年,都沒考上,或許這是冥冥中註定?

小時候的嚴格管束可能造成她後來對自由生活的渴望。上大學正式脫離了爸爸的嚴格掌控後,她開始化妝,抽菸喝酒,交男朋友,蹦迪,用拍廣告賺的錢買新衣服,請同學吃飯。一切徐爸爸曾經所不允許她做的,她都要嘗試一遍。

就從那時起,「乖乖女」徐靜蕾拒絕任何規則的束縛和綁架,展現了真正的隨心所欲,開始做自己。

作為公眾人物,她從不怕,也不在乎社會的輿論。

她不願生小孩,卻在39歲遠赴美國凍卵,引發一時轟動。她給自己留一顆後悔藥, 給未來存一個選擇。

自己能掌控的人生,才是最大的自由。

第2則

-沒有職業,只有興趣-

她身在娛樂圈,卻不流俗,不為行業規則所拘束。

1998年,徐靜蕾憑藉偶像劇《將愛情進行到底》紅遍大江南北,成為那個年代很多大學男生們的夢中情人。

徐靜蕾自此也確立了娛樂圈內玉女偶像的地位,和周迅、章子怡、趙薇並稱內地影壇的四大花旦。

可她覺得自己根本不想演戲,於是就任性了一把,在人氣最旺的時候突然轉行當導演。

《我和爸爸》獲得金雞獎最佳處女作;

《一個陌生女人的來信》獲得過聖塞巴斯蒂安國際電影節最佳導演獎、銀貝殼獎;

《杜拉拉升職記》在中國大陸票房突破一億,成為大陸首個票房破億的女導演。

她曾被美國《時代周刊》稱為「中國電影界革命性的代表人物」。

成功轉型,媒體界、電影界一片叫好。

然而,種種戰績,她並不留戀。

在導演事業小有所成的時候,她又跑去寫博客。2006年徐靜蕾在新浪上的博客僅僅開通112天,點擊量就突破了1000萬大關,她又被稱為「中國博客第一人」。

演員、導演、作家,她似乎什麼職業都能做得很好。媒體也由此給她冠上了「才女」的稱號。

在《朗讀者》中董卿問及「如何在做導演、做演員、寫書,在很多角色間轉換」?她回答是:自毀傾向。 做得不錯了,就放下。

她還當過教師,辦過雜誌,成立過自己的網絡科技公司,開發過字體,是個人軟體字體受益第一人……

她愛挑戰,也樂於去塑造新的人格。現在的徐靜蕾,又做起了手藝人。

做包包、自製首飾、吹玻璃杯、做陶碗……老徐出品,必屬精品。