故宮開了一家網紅咖啡店,在紫禁城腳下就著古風古韻品味一杯熱巧克力別具風情。

試問誰能抵擋巧克力的甜蜜誘惑?

但有沒有想過,清代時它就曾在中國短暫地出現,之後卻被官方抵制進口。

別問為什麼,問就是康熙的鍋。

康熙是記載中,中國第一位接觸巧克力的人。

但他的一個決策卻把美味拒之門外。

當時中西文化交流繁多,不少西方傳教士帶著新奇的食物來華訪問。

他們經常飲用一種名叫「chocolate」的褐色飲料。

清朝人滿懷好奇,口舌相傳地學著稱這飲料為「綽科拉」。

此前康熙曾患上瘧疾,病情嚴重,嘗試了許多方法都沒有用。

後來,法國傳教士進貢了一種西洋藥物金雞納霜,竟神奇地把他的瘧疾治癒了。

康熙皇帝自此才對西洋藥放下心來,不再牴觸。

他看這「綽科拉」分明和熬出來的中藥一樣,就誤以為是西方藥品。

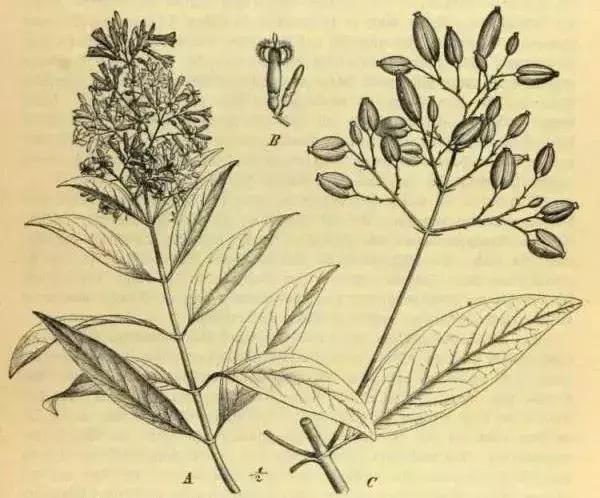

金雞納霜(也稱奎寧)圖鑑

1706年,康熙下令向最近來京的義大利籍傳教士要一些綽科拉品嘗。

當時宦官不敢怠慢,特意精選了八種不同配方的巧克力,放在精美的白銀器具中呈上。

康熙嘗了幾口,就忍不住開啟了吐槽模式。

這「藥」味道甘苦、屬性熱,對疾病也沒有明顯效益,外國使者不必再進貢了。

這就相當於官方呼籲「巧克力滾出中國市場」,老百姓自然也無緣享用。

59年後的1965年,美國的第一家巧克力工廠開張。

當時的美國第三人總統托馬斯·傑斐遜與康熙的態度完全相反。

他對巧克力喜愛有加,稱讚其「具有健康和營養的優點」。

於是在中國和美國,巧克力面臨了兩種截然不同的市場環境。

托馬斯·傑斐遜

別看現在的巧克力美味可口,放在以前它卻苦澀得難以入咽。

一度被嘲諷為「豬飲料」的巧克力曾經被用作貨幣、祭祀品、藥品。

古人也許根本不會想到,它有一天會成為飽受追捧的情人節零食禮包首選。

在他們眼中,現代人就像捧著一盒健胃消食片向情侶求婚表白「愛你一萬年」。

食用可可的歷史最早可以追溯到4000年前。

可可樹起源於拉丁美洲中南部,也就是現在的墨西哥南部。

在這一帶生活的瑪雅人開創了巧克力的食用史。

他們把可可豆烘烤發酵之後研磨成糊狀,加上辣椒、香草等配料泡水或泡酒。

這就是最早期的可可飲品,而此後很長的一段時期,巧克力在人們的認知中都只能「喝」。

這飲料雖然苦澀,但喝過後卻有著提神醒腦的神奇妙用。

人們不明就裡地迷戀著巧克力帶來的這種興奮感覺。

他們甚至堅信此物只應上帝有,於是把巧克力稱為「神的食物」。

被神化的巧克力因此被賦予了神聖的宗教信仰意義,倍受敬仰。

如今的西方婚禮現場,總是常備巧克力,寓意愛情甜蜜。

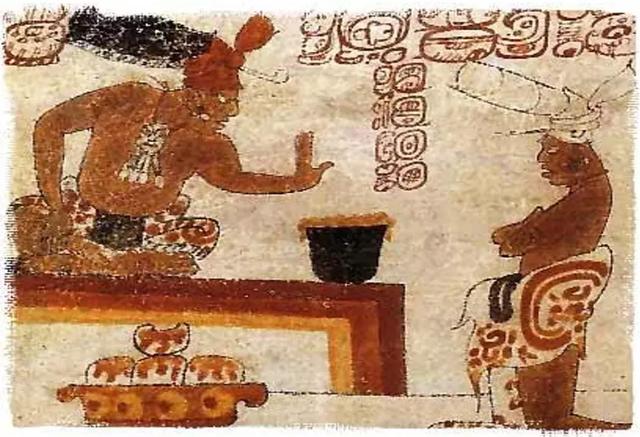

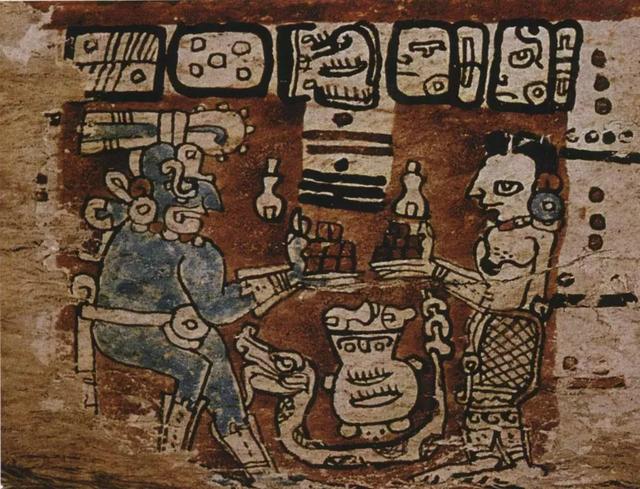

而當時的瑪雅文化中,巧克力的出鏡率也很高。

但不一樣的是,它被當作是神的見證,也不止出現在婚禮上。

人的一生最重要的出生、結婚、死亡儀式中,巧克力都是不可或缺的一部分。

人們渴求「可可神」的保佑,所以在先給神靈的祭祀品中,也有了巧克力的一席之地。

瑪雅可可神

今有婚禮交換鑽戒,而瑪雅人的婚禮也不失浪漫。

新郎和新娘也得交換些什麼來表達心意,接受洗禮。

在他們的傳統中,如此神聖意義的物品落在了可可豆身上。

而在喪禮儀式上,食用巧克力後帶來的興奮感再次發揮了重要作用。

喪者家屬常常因為傷心過度而無法參與儀式中的舞蹈。

為了解決這種窘境,族裡的長輩通常要給他們食用沾有死者鮮血的巧克力。

這既是讓他們振奮精神,也是祈求神靈保佑的一種方式。

雖然巧克力作為飲品的習慣早已養成,但它也一度衰落。

後來,受到氣候變化的影響,可可豆的產量急劇減少。

要喝上一杯昔日流行的可可飲品也成了奢侈。

於是可可豆的價值凸顯,用來製作飲料顯然太浪費了。

瑪雅人把可可豆發酵、乾燥,用在市場上交換物品,逐漸演變成了交易貨幣。

在當時,用1個可可豆可以買到1個牛油果。

用10個可可豆就能買到1隻兔子,或者買個妓女共度一夜良宵。

要是想加菜買1隻火雞好好享受,或者買1個奴隸回家幹活,就要花費100個可可豆。

明碼標「豆」的貨幣制度維持了瑪雅文明的市場秩序穩定。

雖然貨幣可以食用,但料想誰也不會把值錢的貨幣吃到肚子裡吧。

然而還真有人這麼做。

對於富人而言,這反而是彰顯自己高貴奢華生活的炫耀方式。

所以在當時的上流階層,他們仍然保持著飲用可可飲料的習慣。

炫富到了極致的帝王甚至身邊常帶一罐包裝精美的巧克力,以便隨時享用。

14世紀之後,阿茲特克人統治了瑪雅人。

他們對口味苦澀的可可豆不感興趣,但神聖的屬性和貨幣功能被保留了下來。

直到哥倫布時代,西班牙人來到了這片土地。

開拓新大陸後入侵者瘋狂掠奪,其中就包括的極具價值貨幣可可豆。

西班牙人自此把巧克力帶回本國,還不免生疑,這麼苦的東西怎麼吃啊?

苦的反面就是甜,於是他們機智地加入了蔗糖和蜂蜜,用來消除原本的苦味。

沒想到簡單的原料混合後,可可飲品果然具有煥然一新的獨特美味。

這種古老的飲品經過改良後的全新版本,在異國他鄉重新流行了起來。