鄭成功,是中國福建省泉州府南安縣「石井鄉」人,民間尊稱祂為:開山尊王、延平郡王、延平王、國姓爺、國聖公、鄭國聖、鄭延平、開台聖王、開台尊王等等。

祂的父親鄭芝龍,曾經為一名海盜,後來棄暗投明為南明水師將領,母親田川氏,在日本肥前國平戶島出身(今日本長崎縣平戶市)。

鄭成功初名叫森,字大木,生於明憙宗天啟四年(西元1624年)農曆八月十八日,在日本肥前平戶河內浦「千里濱」誕生。

鄭成功七歲時回到中國閩南故鄉,父親將他送往金陵求學,成為監生,後來進入南京國子監深造,拜宿儒錢謙益為師,他從小聰明,研讀四書五經,並學孫吳兵法。

沿海抗清

弘光元年(1645年)清軍攻入江南不久,芝龍則降清、田川氏在亂軍中自盡身亡,當時才24歲的鄭成功,立誓要扶明滅清,號召各地誌士及率領父親的一批舊部將,在中國東南沿海抗清,成為南明後期主要軍事力量之一。

他一度由海路突襲、包圍清江寧府,但終遭清軍擊退,只能憑藉海戰優勢固守海島廈門、金門,可是不幸中了清將的「管效忠」之計,慘敗而退。

1661年(清順治十八年,永曆十五年),鄭成功率軍約兩萬五千人渡海,自金門料羅橫渡台灣海峽,翌年擊敗統治台灣達37年的荷蘭駐軍,收復台灣,開啟鄭成功在台灣的統治。

鄭成功入台灣之後,就開始規劃建設寶島,興建學堂,建立府制,開墾荒地,屯田練兵,因此,漳、泉、潮、惠州一帶的流民遺老,也都聞風而至,台灣儼然成為海外樂園,奠定今日繁榮的基礎。

可是,因天年不假,致鄭成功壯志未酬身已先卒,永曆16年農曆五月初八日,年僅39歲的他不幸病逝。

鄭成功去世後,台灣居民都不忘其德澤,為他立廟奉祀,來紀念他建設台灣的豐功偉業,並尊稱他為「開台聖王」和「開山王」。

清同治十三年,欽差大臣沈葆禎奉命來台灣辦理防務,深入民意,了解鄭成功對台灣建設的貢獻,因此,將「開山王廟」擴建成福州式建築,並在正門石匾題名「延平郡王祠」。

日據時期,因鄭成功與日本有血緣關係,日方逐增修「延平郡王祠」,為日式風格的建物,祠名也被改成「開山神社」。

1963年,政府為表彰鄭成功開台精神,再度竣工整修,將福州式建築拆除,改建為鋼筋水泥的中國北方宮殿式,祠名並改回「延平郡王祠」。

香火鼎盛

「延平郡王祠」里,收藏的珍貴文物相當豐富,尤其為數眾多的清代楹聯,裡頭包含有「沈葆楨」手書,筆力雄渾、意義雋永,極具歷史價值。

現在全台灣的開台聖王廟,大約有50餘間,各地的寺廟祠堂香火不斷,其中又以台南「延平郡王祠」為台灣最早、也是最著名的開山鄭成功祠,香火鼎盛。

開台聖王鄭成功神威顯赫,威靈遠播各地。

因此,農曆八月十八日,開台聖王鄭成功聖誕千秋當天,各地善信絡繹不絕的到來拈香祈求。

檳城日落洞有一間近200年悠久歷史的開山聖王古廟,逾百多年來香火都非常興旺,善男信女遍布全馬各州。

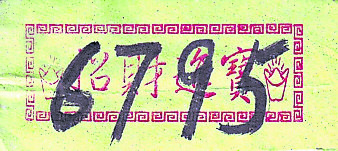

6795是開台聖王鄭成功,賜給有緣人的發財真字,祈望6795早日為大家帶來一筆財運。